酷いタイトルですね。

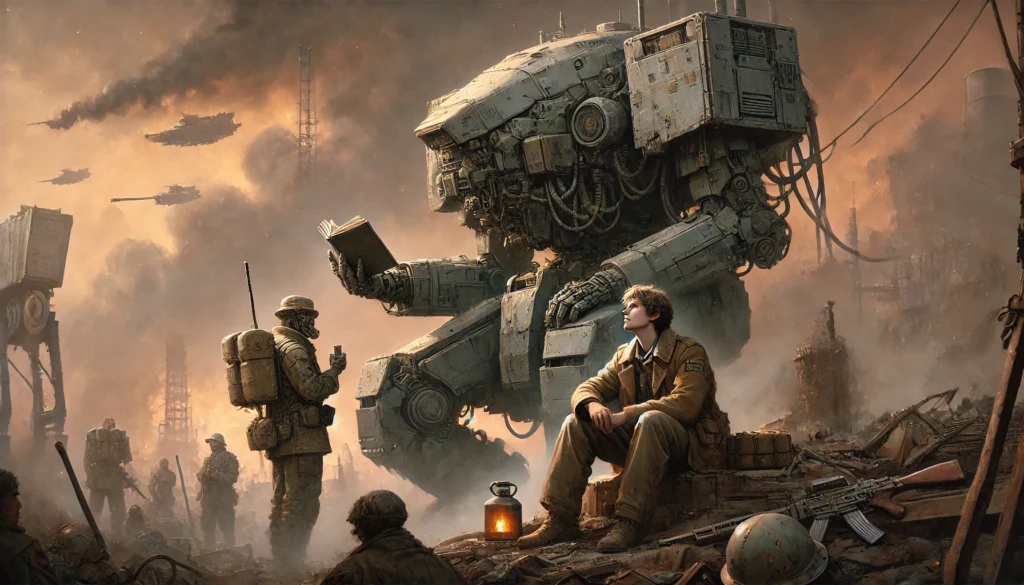

画像はイメージです。AIにそれっぽいのを描いて貰いました。

なんとなく「負けヒロインが多すぎる!」のアニメを見ていたら、何となく頭に浮かんだネタを物語にしてみました。

物語を描く際に設定の基礎となったのが、パンプキンシザーズです。

戦争で数々の功績を残しながらも、その国際法を無視した存在な為に誰にも知られることがない救国の英雄である主人公が、学園ラブコメのハーレム系主人公が送るような青春を謳歌しようとする物語です。

戦争のリアルと、学園ラブコメの軽やかさがどう絡むか、お楽しみいただければ幸いです。

ちなみにタイトルは未定です。

物語の始まり――

終わらない戦争。

いつ始まったのか、もはや誰も知らない。

ただひとつ確かなことは、この戦火が千年もの間、世界を焼き続けているということ。

千年前、人々は世界を知り尽くしたと信じていた。

海の果てまでも地図に描き、大地のすべてを踏破したと、疑わなかった。

だが、それは誤りだった。

ひとりの冒険家が禁忌の海を越え、その先に、新たなる大陸を発見する。

それこそが、すべての終わりの始まりであった。

新大陸に眠る未知なる資源を巡り、世界は狂気に染まった。

王国は剣を抜き、帝国は軍を進め、信仰の旗は血に濡れ、理想は砕かれ、争いは争いを呼び、歴史は炎に焼かれた。

幾世代が流れようとも、この戦は終わらない。

数多の国が滅び、無数の命が散り、大地が戦禍に穢れようとも。

誰もが争い合う世を嘆こうとも。

それでも、剣は振るわれ、戦火は広がる。

人はこの惨禍をこう呼ぶ。

「終わらない戦争」と――。

そして今もなお、人々は戦い続けている。

プロローグ 「戦争の終結」

この画像はAIツール「DALL·E」によって生成されました。

一機の魔導アーマー『ヴァンツァー』が、敵の激しい攻撃を受け、跪いた姿のまま力尽きていた。冷たい冬の空気が戦場に降り立ち、凍てついた風が音もなく吹き抜けていく。ウェッジはぼんやりとその機体を眺める。左半身は真面に敵の銃撃を受けたのか激しく損傷している。しかし、反対側はそれほどでもない。無言でよじ登り、その右肩に腰を下ろすと、ウェッジはただ青空を仰いだ。遠くには、黒い戦火の煙がゆっくりと上っている。散発的に聞こえる戦闘音が、まだ戦場が完全には静まっていないことを告げていた。

凍てつく風にさらされながら、ウェッジは上着の内ポケットから一本のタバコを取り出した。それは普通のものではなく、火をつけると青白い燐光を放つ特別製のタバコだった。彼は火をつけると、タバコから立ち上る幽霊のような青白い煙がゆらゆらと空に漂うのをじっと見つめた。吐き出された煙はまるで亡霊のささやきのように、戦場の空に溶け込んでいく。

ウェッジの表情は無機質で、まるで感情が抜け落ちたかのようだ。青白い光と煙が、彼の虚無感を一層際立たせている。

ふと、地上に目を向ける。そこには、破壊された兵器や散乱する武器、無数の兵士たちの骸が広がっていた。大地を覆うその死体の一つが、まるで彼を見つめ返しているかのように、虚ろな瞳でこちらを向いている。その兵士を、ウェッジは知っていた。ほんの数時間前まで、「戦争が終わったら婚約者と結婚するんだ」と、笑顔で話していた部下だ。

ウェッジは再び、青白く光るタバコの煙を静かに吐き出した。そして、ズボンのポケットから一冊の本を取り出す。それは、彼がずっと愛読している本だった。彼は本を開くと、そこに紡ぎ出されている世界に目を通していく。断続して聞こえてくる戦闘音が戦場に執拗に木霊する。銃声、砲声、その合間に断末魔のような怒声が響いてくるが、ウェッジは気にした様子もなく、ただ静かに物語の中に没頭していた。

新しい登場人物が現れる。

この画像はAIツール「DALL·E」によって生成されました。

と、その時だった。

「よぉ、しぶとくまだ生きていたか」

遥か下方から声が聞こえて来た。

声の主はビックス大尉、ウェッジの上官だ。上官の声が聞こえていないのか、ウェッジは淡々とページをめくる。ビックスはそんな部下の態度に呆れた様子も見せずに、胸ポケットからスキットルを取り出してウイスキーを一口飲むと話を続ける。

「どうだ? そこからは何が見える?」

この問いかけに、ウェッジは本から視線を上げると、「……特に何も」と短く答えると、再び本の世界へと引きこもってしまう。

「全く、馬鹿共が性懲りもなく、一体いつまで続けるつもりでいるんだか」

ビックスは、疲れたようにぼやくと、スキットルをもう一度口元に持っていき、今度は口を湿らせる程度にウイスキーを含んだ。かすかに目を細めるが、その顔には乾いた無表情が張り付いたままだ。

その瞬間、遠くでまた大きな爆発音が響き渡る。鈍い衝撃が足元を揺らし、遙かに広がる戦場の煙がまるでしがみつくように灰色の塊を作り出していく。しばらくその音に耳を傾けてから、ビックスはわずかに息を漏らし、ぼそりとつぶやいた。

「終わったか」

嘆息交じりの小さな声だったが、その言葉は魔導アーマーの肩に座るウェッジの耳まで、はっきりと届いた。遥か下から聞こえるそのつぶやきには、彼の意識を本の世界から現実へ引き戻すだけの重みがあった。

「中尉、俺の記憶違いじゃなければ、随分前に戦争は終わったっていう話をアンタの口から聞いたような気がするんだが」

一般的な常識からすれば、ウェッジの素っ気ない言葉遣いは上官に対して無礼にあたる。だが、ビックスはそんなことをまるで気にしていない。二人の間には、これまで幾度も戦場を共にしてきた兵士特有の仲間意識のようなものがあった。少なくともビックスの方には、それがあった。

「あぁ、軍曹、お前の記憶違いじゃない。戦争はすでに終わっている。ちょうど、一年前にだ」

その言葉を聞いたウェッジが本から目を上げ、ぼんやりとした顔で問いかけた。

「なら、どうして俺たちは今もこうして戦っているんだ?」

ビックスは皮肉っぽく口元を歪めると、半ば嘲るように笑った。

「さてな。きっと、今も戦ってる奴らだって同じだろうさ。ついさっき死んだ奴らも、きっとお前と同じような疑問を抱えたまま死んでいったに違いない」

ビックスはスキットルを口元に運ぶと、少しだけ口を湿らせるようにウイスキーを含んだ。終わったはずの戦争で、こうして意味も無く戦って無駄に殺し合う現実に、バカバカしさと呆れが込み上げる。それを飲み込むように、酒を一口流し込んだ。

「お前も飲むか?」

ウェッジは呆れたように眉をひそめた。

「俺が酒を飲まないのを知ってるだろうが」

「別に飲めないわけじゃないだろ?」

ウェッジは軽く肩をすくめ、淡々と返す。

「よくそんな変な味のする飲み物を口にできるな」

ビックスは苦笑し、酒をあおると酒気を含んだ息を吐き出した。

「酒の美味さがわからないなんて、まだまだ子供だな」

ページをめくる音が下から微かに聞こえ、ウェッジが会話への興味を失い、本の世界に戻ったことをビックスは察した。小さく息をつく。

ビックスは戦争復興課への配属、ウェッジの処遇をどうするのか

この画像はAIツール「DALL·E」によって生成されました。

「なぁ、ウェッジ。戦災復興課って知ってるか?」

ウェッジには興味が無い話なのか、本から視線を上げずに読み続ける。ビックスも慣れているのか、そんなことお構いなしに話を続けた。

「今度、軍部に新しくできる部署のようだ。俺はそこに配属されることになるらしい。二階級特進の恩赦付きでな」

この言葉に、ウェッジがほんの一瞬だけページをめくる手を止めたが、それ以上の反応を見せることはなかった。

「俺は明日から少佐ってことになる。まぁ、体のいい口止め料ってところだな」

ビックスはそう言って、スキットルの残りを一気に飲み干した。声には苛立ちがにじみ、大きな声で続ける。

「この戦場を最後として、我が部隊『エクスペンタブルズ』は、今より二十四時間以内に解散することが決定した。エクスペンタブルズは軍の記録から完全に抹消されることになる。俺たちのこれまでの戦歴も功績もすべてなかったことになるわけだ」

その言葉が、荒野の静寂の中に染み込むように響き渡る。ウェッジは何も言わずにゆっくりと本を閉じ、その音がかすかに二人の間に広がった。

「喜べ、軍曹。お前にも恩赦が与えられるぞ。明日からお前は少尉に昇格だ」

ビックスが皮肉交じりにそう告げると、ウェッジはようやく顔を上げたが、その表情には昇格に対する喜びも驚きもなかった。彼が反応したのは、ビックスの言葉の中に含まれた“別の事実”だった。

「部隊が無くなるって、明日から俺はどうすればいいんだ?」

ウェッジにとって、昇進も恩赦もどうでもよかった。物心ついたときから、彼はただ“兵士”として生きてきた。それがすべてであり、日々命じられる戦場こそが、彼にとっての生きる拠り所だった。その戦場も、部隊もなくなるというのなら、これから自分は何をすればいいのか――ウェッジは心の底でかすかな揺らぎを覚えていた。

「明日から……俺は何をすればいいんだ?」

ウェッジの言葉には戸惑いが混じり、乾いた風に乗って消えていく。その声を聞いたビックスは、目を細め、少し苦々しい表情を浮かべた。

「安心しろ、ウェッジ。お前のこれまでの功績は記録としては残らないが、お前は紛れもなく帝国のために戦った英雄だ。たとえ、そのつもりがまったくなかったとしてもな」

ビックスは皮肉めいた笑みを浮かべ、言葉にしなかった文句をその表情に込める。帝国の“英雄”として、都合よく使い捨てられる彼らの現実を思えば、言いたいことは山ほどあったが、ここで語るつもりはなかった。

「そんなお前を、帝国がみすみす手放すと思うか?」

ビックスの問いかけに、ウェッジが無関心そうに顔を上げ、冷静に現実を返す。

「俺も無かったことにしたいんじゃないのか?」

その無味乾燥な言葉に、ビックスは鼻で笑うように応えた。

「奴らがお前を消そうとしたところで、お前は奴らの望まれるまま簡単に消えてなくなってくれるのか?」

ウェッジは淡々と、当たり前のように答えた。

「ありえないな」

「そりゃそうだろうな。その時、帝国は本当の意味で、世の中にはやってはいけないことがあるってのを身をもって知ることになるだろうな」

ビックスは淡々と告げたが、その言葉の裏にある真実を知るがゆえに、彼の表情にはかすかな冷笑が浮かんでいた。冗談ではなく、そう確信している者の顔だ。

ウェッジの夢

この画像はAIツール「DALL·E」によって生成されました。

「ウェッジ、いちおう、今後のお前の処遇をどうするのかを俺に一任されているんだが、どうする?」

ビックスが問いかけると、ウェッジは考えるように少しうめく声をあげた。

「そういや、国に帰ったら戻る場所とかあるのか?」

その問いに、ウェッジはわずかに眉を動かし、静かに答えた。

「アンタは、俺たちエクスペンタブルズが何の寄せ集めだったか忘れたのか?」

その言葉に、ビックスは不意に表情を曇らせた。馬鹿なことを聞いた――エクスペンタブルズの成り立ちを思い出せば、わかりきったことだった。

「……悪い。馬鹿なことを聞いた」

「別に気にしちゃいない。帰る場所も、帰りを待ってる者もいないさ。部隊がなくなれば元の浮浪孤児に戻るだけだ。今戻っても孤児院に入れて貰えないだろうし、そのままホームレスってやつになるだけだな」

ウェッジはあっけらかんと言ったが、ビックスの心にはやりきれない感情がこみ上げてくる。軍という名の下、これまで過酷な戦場ばかり渡り歩かされ、使い捨て同然の扱いを受けてきたことを、ビックスは誰よりも知っていたからだ。

「……まぁ、軍としてはそういうわけにもいかないんだがな。お前の実力を鑑みると」

ビックスは少し間を置き、思い切ったように問いかけた。

「なぁ、お前はこのままでいいのか?このまま、軍の言いなりになって終わって、それで納得できるのか? 腹が立たないのか?」

彼の声には苛立ちがにじんでいた。あまりに非人道的な帝国のやり方、そしてそれに対するまともな謝罪もなく、ただ階級章一つで片づけられようとしている現実に、ビックスはどうしても怒りを感じずにはいられなかった。

しかし、ウェッジはその問いかけに、まるで他人事のように答えた。

「別に。俺は何も思っちゃいない。そもそも、軍に徴兵されてなきゃ、飢えか病か、何かで下手こいてかなんかできっと誰かに殺されていたのか、何にせよとっくにくたばっていたはずだぜ。野良犬のように、裏通りで道端に転がってな」

ウェッジは明るい声で、まるで冗談でも言っているかのようにあっけらかんと話し続けた。

「俺ら浮浪孤児に、帝国は飯と寝床をくれた。それだけで、俺としては満足さ」

その言葉を聞いた瞬間、ビックスの胸にやり切れない思いが込み上げ、行き場のない苛立ちを覚えた。軍に感謝すらしているかのように話すウェッジに、返す言葉が見つからなかった。

ウェッジが恩を感じる必要など何一つない。むしろ、恩を感じるべきなのは帝国の方だ。帝国も、そこでのうのうと暮らしている帝国民も誰も知らない。帝国が戦争に敗北しなかったのも、今もなお存続しているのも、ここにいる英雄のおかげだということを。

ビックスは胸中でわだかまる焦燥とした思いに叫びたくなったが、無駄だと悟り、言葉を飲み込んだ。疲れたような声音でウェッジに問いかける。

「それでもお前、何か…やりたいことがあるんじゃないのか?」

するとウェッジは活力に満ちた声で、あっさりと答えた。

「やりたいことならずっと前から決めてる。俺はこの本に登場するような学園で、美少女達とイチャラブするハーレム系の青春を謳歌したいんだ!」

最初、ビックスはウェッジが何を言っているのかまったく分からなかった。聞き間違えたわけではない。言葉自体は理解できたが、その意味が全く理解できなかったのだ。

困惑に目頭を押さえながら、ビックスは深いため息をつき、しぶしぶ問い返した。

「……ウェッジ、前々から気になっていたんだが、お前がいつも読んでいるその本、タイトルは何て言うんだ?」

ウェッジは魔導アーマーの肩部から軽やかに飛び降り、地面に着地すると同時にビックスの目の前まで歩み寄る。そして、手にしていた本の表紙を自信ありげに見せつけながら、声高らかにタイトルを言った。

「『俺と7人の彼女候補が同じ学園に!? 最高のハーレム学園生活!』だ」

その本の表紙には、色鮮やかに描かれた少女たちが楽しげに並び、まるで夢のような学園生活を思わせる華やかな装丁が施されていた。可愛らしくきらびやかなイラストは、ある種の者の目を引きつける、独特の魅力があふれている。

ビックスはその絵柄に目を留めた瞬間、ひどい頭痛に襲われたように頭を抱えた。

ビックスはしばらく頭を抱えたまま、ウェッジの言葉を反芻し、ようやくその内容を理解した。そして、何かを言う前に、大事なことを確認しなければならないと思い至った。

「……それで、ウェッジ。そういえばお前、いくつだっけ?年齢を、ちょっと確認しておこうと思ってな」

ビックスは、帝国の孤児院の環境が良くないことは知っていたつもりだったが、ウェッジの言葉を聞く限り、想像を超えて酷いものだったらしい。帝国が孤児たちにどれほど冷たい扱いをしてきたかを思うと、自然と表情が曇る。それでも、あえてその感情を置き去りにし、必要な話を続けた。

「だが、入隊した時期は分かるはずだ。お前の兵士ナンバーの一部に『帝国歴』が含まれているからな。それで、何年に徴兵されたかは大体分かる。番号を教えろ」

ウェッジは眉をひそめ、記憶を手繰ろうとするが、すぐに面倒そうに顔をしかめて言った。

「そんなもん、いちいち覚えてるわけないだろ」

ビックスは呆れつつも、淡々と応じる。

「じゃあ、『識別証』を出せ。そこにお前のナンバーが記載されてるはずだ」

ウェッジは、首からぶら下げていたステンレス製の薄い識別板(ドッグタグ)を外すと、ビックスに向って捨てるように投げた。

ビックスは手に取ったドッグタグに刻まれた数字に目を落とした。0672-41269――。

「帝国歴672年か。二十年前ってわけだな」

ビックスは小さくつぶやき、ウェッジと初めて出会った時のことを思い返す。

「帝国歴672年か。二十三年前ってわけだな」

ビックスは小さくつぶやき、ウェッジと初めて出会った時のことを思い返す。

「俺が士官学校を出て、初めて戦場に出たのが翌年の673年の今頃だったな」

凍えるような冬の時期だった。冷たい風が吹きつける中、幼い少年兵が銃を担ぎ、自分の前に立っていた。感情を消し去った機械のような無表情、その顔が今でも鮮明に思い出される。

――あの時の少年は、どう見ても十歳前後にしか見えなかったな――

ビックスはそう思いながら、手にしたドッグタグを軽くウェッジに投げ返した。

「少なくとも、お前は三十を超えているってわけだ」

「それが何か問題なのか?」

「そうだな。色々と問題があるんだが、その前にお前に酷なことを告げなければならない」

ビックスは一瞬、言葉を止めた。目の前に立つウェッジは何を言われるのか分からない様子だが、ビックスの沈黙がただならぬ重さを含んでいることは、なんとなく察しているようだった。冷たい風が二人の間を吹き抜け、重苦しい空気が静かに流れる。

「ウェッジ、フィクションって言葉を知っているか?」

「いや、知らない。なんだ、新しい作戦か、それとも新兵器か?」

ビックスはため息をついた。あまりに現実を知らないウェッジに、どれほど残酷なことを伝えようとしているかを考えると、その言葉を口にすることが躊躇われたのだ。

「いいか、ウェッジ。その本に書かれているような世界は、この世界のどこにもないんだ。美少女とイチャラブできるような学園も、そんな青春も――それは現実には存在しない」

ウェッジは、その言葉を理解するのに一瞬の間が必要だった。戦場の外には、あの本に書かれたような生活が待っていると信じていた。しかし、ビックスの言葉は、その信じてきた現実を根底から崩してしまった。

ウェッジはあまりのことに、珍しくうろたえた様子を見せた。これまで数えきれない過酷な戦場を共にしてきたが、その中でウェッジが動揺する姿を見たことなど一度もない。そんな彼が目の前で言葉を失い、呆然としている。

「ははは、全く…なにを言ってるんだか。ジョークにしてはあまりにも笑えないぜ」

ビックスは静かに首を横に振った。

「残念だが、冗談なんかじゃない。これは現実だ」

ウェッジは、思わず手元の本を見つめると、何かを確かめるようにページを開いた。可愛い女の子が描かれたラブコメの挿絵をビックスに見せながら問いかける。

「学園には、こんな感じの美少女はいないのか!?」

「美少女はいるだろうさ」

「それなら、この本に書いてあるような、あの子たちとイチャイチャした青春があるんじゃないのか!?」

ウェッジはさらにページを開き、定番のラブコメ展開――ドジな主人公が転んで、うっかり女の子の胸を両手で揉みしだいている場面を示した。

ビックスはため息をつき、冷静に答えた。

「いいか、その本みたいに女の子が簡単に好意を持ってくれることなんてまずありえない。なにか勘違いしてるのかもしれんが、そんな都合のいいラブコメ展開は現実には存在しないんだ」

ビックスは少し間を置き、ため息をついた。

「それに、もしお前がそのようなセクハラまがいの行動をやらかしたら、即刻嫌われて二度と口をきいてもらえなくなるぞ!」

「そ、そんな、ば、馬鹿な……!?」

「だが、何よりもな、お前には絶対に不可能な理由がある」

ビックスは言葉を一拍置いてから、静かに告げた。

「学園に学生として入学できるのは十代までだ。残念だが、お前にはもうその資格がない」

「な、なな、なんだってぇー!?」

ウェッジは思わず大声をあげ、驚愕に目を見開いてビックスを見つめた。しかし、ビックスの表情がまったく揺らがないのを見て、それが冗談ではないことを悟ると、みるみる表情が曇り、絶望の色が滲んでいく。これまでどれだけの危機に直面しても眉一つ動かさず冷静に任務をこなしてきた男が、今はまるで思いもよらない暗闇に放り込まれた子供のように呆然と立ち尽くしていた。

ビックスはそんなウェッジの姿を初めて見た。これまで彼が知っていたのは、機械のように冷酷に戦う兵士としてのウェッジだけだった。その機械兵士が今、まるで人間のように感情を露わにしていることに驚きつつも、不思議と嬉しく思えた。ウェッジにも人間らしい感情があることを知れたからだ。

ビックスは苦笑を浮かべ、肩をすくめて呟く。

「まったく…戦災復興課の初任務が、こんな難物を引き受けることになるとはな」

ビックスはぼやきながら頭をかき、少し考える仕草を見せたあと、呟くように言った。

「まぁ…どうにかしてやれないこともない」

その言葉に、ウェッジは一瞬で顔を輝かせ、期待を込めた目でビックスを見つめる。

「ほ、本当か!」

「あぁ、お前が読んでる本に出てくるような青春があるかどうかは知らんが、ひとまずお前を学園に入れてやることはできそうだ」

ビックスは顎を軽く撫でながら、わずかに眉を上げて付け加えた。

「言っとくがな、お前が思い描いてるような青春があるかはわからんぞ」

「大丈夫だって、学園にさえ入れれば、あとは俺次第ってことだろ?」

ウェッジは自信満々にそう言い、期待に目を輝かせる。そんな彼の姿を見て、ビックスは何とも言えない一抹の不安を感じずにはいられなかった。

「…本当に、こいつを学園に入れて大丈夫か…?」

その時、遠く後方から地響きのような振動音が伝わってきた。二人が振り返ると、砂塵が立ち上り、その中に一個中隊ほどの部隊の影が揺れているのが見える。それが味方の部隊であることに気づいたビックスは、ウェッジへと視線を戻し、口調を改めて言った。

「ひとまず、今後のことは帰還してから考えることにしよう。軍曹、お前が最後に戦場を離れたのはいつだ?」

「覚えていない」

「俺もだ。最後に家に戻ったのは……いつだったか」

二人はしばらく無言のまま立ち尽くしていたが、やがて背を向け、ゆっくりと歩き出した。背後には荒涼とした戦場の痕が広がっていたが、振り返ることはなかった。後方から到着した味方の中隊と合流し、これまで長く濃密な戦場での時間がまるで幻のように、部隊はあっさりと解散させられ、帰還の手続きも淡々と済まされた。

その日の夜、二人は揺れる輸送トラックに乗り込み、帝国への帰路についていた。

この画像はAIツール「DALL·E」によって生成されました。

あとがき

この後、ウェッジはビックスのおかげで、とある学園での生活を始めることになります。そこで様々な学生と出会い、彼が思い描く学園ハーレムのような展開が繰り広げられていく予定です。

もしこの物語に興味を持っていただけたなら、次のお話もぜひ読んでいただけると、感謝の気持ちでいっぱいです。

なお、挿絵はAIにストーリーを読み込んでもらい、その内容をもとに描いてもらいました。私のイメージとは少し異なりますが、そこはひとまず目をつぶることにしました。

コメント