前話は下記のページからになります。

前回のあらすじ

前回、ウェッジはアーシェに突然告白しましたが、アーシェは衝撃のあまり気絶してしまいました。

さて、今回はその後の話になります。

ウェッジは学園ラブコメの主人公のような青春を送ることができるのでしょうか?

告白した日の放課後

夕暮れの陽が学園の廊下を淡く染め上げる中、一組の男女が並んで歩いていた。

生徒たちは、そんな二人の後ろ姿を好奇心に満ちた視線で追う。彼らは今、学園中で最も話題を集めている軍から派遣された指導官の二人である。

女性の名前はイリーナ・レイヴァン。冷ややかな雰囲気を纏い、軍人らしい端正な姿勢を崩さない。金髪は肩ほどの長さで、美しいグレイの瞳が特徴的だ。その凛とした佇まいは生徒たちの間でも注目の的で、男子だけでなく女子生徒からも憧れの眼差しを向けられている。

そして、そんな彼女の隣を歩くのは、現在学園中の話題の中心にいるウェッジ・バリックである。

「先輩、少し離れて歩いてくれませんか?」

生徒たちの視線を感じながら、イリーナは深いため息をつき、隣を歩くウェッジに冷ややかな目を向けた。その言葉には、明確な嫌悪感が滲んでいる。

理由は単純だった。生徒たちの視線は好奇心と品定めの色を帯び、まるで動物園の檻の中に閉じ込められた珍獣でも観察するかのようにウェッジを見つめていた。

それもそのはず。数時間前、彼は学園全体を揺るがす事件を引き起こした。

軍から派遣された指導官の一人が、Dクラスのアーシェ・バナルガンに突然の愛の告白したのだ。

さらに驚くべきことに、告白されたアーシェはその衝撃で気絶し、保健室に担ぎ込まれるという前代未聞の展開を迎えたのだ。

この突拍子もない噂は瞬く間に学園中に広まり、今や誰もがウェッジの顔を知る状況になっていた。

「先輩、生徒に告白したって本当ですか?」

「ああ、あの子を始めて見た瞬間、ビビッと来たね。生まれて初めての感覚だ。きっとこれが恋ってやつなんだと思う。あの子こそ、俺の理想的な学園ラブコメ的青春を共に送るヒロインに違いない」

ウェッジは熱量たっぷりに言い切る。

「……もとから頭のネジが外れている人だとは思っていましたけど、ここまでとは……できれば冗談であってほしかったです」

イリーナは眉をひそめ、生理的な嫌悪感を隠すことなくため息をついた。

「そもそも、相手がいくつ年下だと思っているんですか?」

「愛に年の差なんて関係ない」

即答するウェッジ。その堂々たる態度に、イリーナはこめかみを押さえながら天を仰いだ。

「先輩、私たちの目的を覚えていますか?」

「目的?」

イリーナは鈍痛に耐えるように嘆息し、静かに告げる。

「対人戦闘の指導官として、シード候補生の育成に協力するためですよ」

「そんなの知るかよ。俺は俺の夢を叶えるためにここにいるんだ」

ウェッジはキリッとした表情で断言する。

「軍部の命令も思惑も知ったことじゃない。俺の目的は、学園ラブコメの主人公として青春を謳歌することだ!」

イリーナはウェッジの言葉に思わず足を止めた。

「……軍部の思惑って、先輩は気づいていたんですか?」

「当たり前だ。お前が入隊する以前から、俺が何年、軍属として働き続けたと思っているんだ」

その言葉に、イリーナはわずかに目を細める。イリーナ自身、軍部の思惑なんて知ったことではない。だが、軍令としてシード候補生を優秀なシードに仕上げるため、学園に協力しなければならない立場だ。

「それなら、せめてもっとおとなしく普通の先生ってのをしてくれませんか? 報告書を書く私の身にもなってくださいよ」

「そんなもん書かなければいいだろうが」

イリーナの苦労を知ろうともしないウェッジに、彼女は肩を落とす。

「……何をバカなことを言ってるんですか」

呆れ返るイリーナ。しかし、ウェッジは意に介さず、ポケットから一冊の本を取り出した。

タイトルは『王道ハーレム学園ラブコメ ~俺の青春が始まる~』

「……先輩、それは何ですか」

「決まっているだろ。俺のバイブルだ」

ウェッジは誇らしげに本を掲げる。イリーナはもう一度タイトルを視線でなぞった。

タイトルは——『王道ハーレム学園ラブコメ ~俺の青春が始まる~』

「この物語の主人公だって、転校初日に出会ったヒロインに一目惚れして、その場で告白しているぞ。これぞまさしく、初恋相手にするべき礼儀作法というものだ」

「……先輩。この本の下の方に小さく書かれている『この物語はフィクション』って言葉の意味を知っていますか?」

「知らん」

ウェッジの即答に、イリーナは 全く異なる人種とコンタクトを取った時のような表情で彼を見つめた。

「先輩。この件、上にきっちり報告書を提出します。被害者の女生徒には、後で私がフォローを入れておきますので、これ以上余計なことはしないでください。 そして、何も言わないでください。できれば息もしないでください。あと、これから私と歩くときは最低でも一メートル以上の距離を取ってください。」

「おいおい、俺とヒロインのラブコメ青春はこれから始まるんだぞ」

イリーナは一歩前に進み出て、振り返るとウェッジに指を突きつける。

「先輩。言っておきますが、被害者の女生徒から訴えられても、軍も私も一切関係ありませんからね。」

「さっきから黙って聞いていれば好き勝手言ってくれるな。そもそも、なんで告白した相手を被害者呼ばわりするんだよ」

「そりゃ、ショックのあまり気絶したんでしょ? 心の底から同情しますよ」

ウェッジはやれやれと肩をすくめ、不敵な笑みを浮かべた。それは、己の正しさを疑いもしない貴族が、庶民の無知を憐れむような顔 だった。

「何ですか、その顔は。すごく不愉快極まりないんですけど」

「お前は何もわかってないな。いいか、学園物ハーレム系ラブコメのヒロインは、最初から主人公に好意的じゃないのが常識だ。 だが——俺は、どんなヒロインでもいずれ攻略してみせる!」

廊下に響き渡るウェッジの豪語。イリーナは呆れを通り越し、とうとう彼を相手にするのをやめた。これ以上関わるだけ無駄だと判断したのだ。

そして、この日からウェッジの『アーシェ・バナルガン攻略作戦』が始まるのだった。

それはまさに、ウェッジにとって試練の時間だった。

ウェッジの『アーシェ攻略ルート』1日目

春の始まり。

早朝の空気はまだ冷たく、冬の名残を感じさせる風が頬を撫でる。並木道に連なる星梢樹の枝先には、かすかな若芽が顔を出し始めていた。

星梢樹とは、春の終わりから夏にかけて白い花を咲かせ、夜になると葉や花が星のように光を放つ神秘的な樹木である。その光は、まるで夜空に瞬く星々を地上へと降ろしたかのように、静かな輝きを湛える。まだ蕾は小さすぎて見えないが、来週あたりには夜になると葉脈が光を帯び、星の瞬きのように煌々と輝くだろう。その光が並木道を照らせば、きっと幻想的な景色が広がるに違いない。

朝露をまとった葉が、揺れるたびに淡く煌めく。やわらかな朝日が差し込み、静かな道を優しく照らしていた。そんな穏やかな朝の空気を突き破るように、大きな声が響いた。

「ヒロインを攻略するには、まずは回数だ! どれだけ顔を合わせるかが重要なんだ!」

学園へと続く星梢樹の並木道の入り口、校門前でイリーナと並んで立っていたウェッジは、拳を握りしめながら高らかに宣言した。

ウェッジの大声が、朝の静謐とした空気を震わせる。まだ朝靄が薄く漂う時刻だったので、並木道には誰も歩いてはいない。周囲に生徒の姿が無いことを確認したイリーナは、安堵しつつも眉根を押さえ溜息混じりに呟く。

「……朝から何を言っているんですか」

イリーナの冷めた視線を浴びながらも、ウェッジはまるで意に介さず、『偶然の出会い』 を演出すべく行動を開始する。

春の朝の校門前。まだ冬の名残をとどめた冷たい空気の中、ウェッジは星梢樹の影に身を潜めた。地面には冬に枯れ落ちた葉がまだ残り、風が吹くたびにカサリと小さな音を立てて流れていった。

イリーナは溜息をついた。

「……先輩のことをバカだとは思っていましたけど、違いましたね。どうしようもないバカだったんですね」

冷たく言い放つと、そのままウェッジを置き去りにして校舎へと向かっていく。

一人残されたウェッジは身を潜め、静かに時を待った。まるで戦場の伏兵のように、標的が現れる瞬間をじっと待ち構える。

一時間ほどの経過した頃。日もだいぶ昇り、朝の冷えた空気も少しずつ和らいできてきた。いつの間にか並木道には登校する生徒たちの姿が増え、賑やかな声があちこちから聞こえてくる。

校門を通り抜けてくる生徒達をじっと見つめていたウェッジは、ようやく人混みの中にアーシェ・バナルガンの姿を見つけた。ウェッジは何気ない風を装いながら近づくと、明るく声をかける。

「よぉ、アーシェ! 覚えているよな、俺が誰だか?」

アーシェは露骨に警戒した表情を浮かべた。まるで不審者に声をかけられたかのような雰囲気だ。

「いえ、すみません。覚えていません。どなたですか?」

冬の氷のように冷たい声音でウェッジを刺すように言う。その瞳には一片の感情も宿っていない。鉄の表面のように無機質な眼差しだ。まるで、目の前のウェッジに対して何の感情も持っていないかのように見える

(なるほど、これはきっとツンデレってやつだな)

ウェッジは自分に言い聞かせるように心の中で呟き、笑顔を崩さず続けた。

「冗談きついな。昨日、お互いに自己紹介しあったばかりじゃないか。そして、俺はお前に人生で初めての告白をしたんだぞ」

「すみません。本当に何のことか分かりません」

氷の短剣を突き刺すような視線を受けながらも、ウェッジは微塵もたじろぐことなく、さらに話しかける。

「素直じゃないな。まぁ、教師と生徒だから、距離を取っておきたいのはわかるがな」

軽く肩をすくめるウェッジとは対照的に、アーシェの表情はますます冷え切っていく。まるで遭難者を襲う吹雪のような視線をウェッジに向け続けている。

「もっとフレンドリーに接してくれていいんだぜ?」

「すみません。急いでいますので、失礼します」

アーシェは迷いのない口調で言い放つと、足早に去っていった。

ウェッジは一人取り残されてしまう中、遠ざかっていくアーシェの背中を目で追っていく。あからさまな拒絶を受けながらも、その表情は全く崩れてはいない。

「またな、アーシェ!」

軽く手を振るが、アーシェは一度も振り向かなかった。

そのやり取りを見ていた生徒たちの間に、微妙な空気が広がる。春の風が星梢樹の枝を揺らしていく。枝が揺れ動く心地よい音が、さざ波のように流れていった。

ウェッジの『アーシェ攻略ルート』2日目

春の昼下がり。午前の講義を終えるチャイムが高らかに鳴り響く。それを合図に、生徒たちはまるで解き放たれた獣のように食堂へとなだれ込んだ。楽しげな笑い声が飛び交い、空腹を刺激する香ばしいパンや濃厚なスープの香りが立ち込める。

そんな喧騒の中、ウェッジもまた空腹に耐えかねて食堂へと足を踏み入れた。だが、彼の目的は食事だけではない。

ウェッジは食堂を見渡し、すぐに目的の人物を見つけた。その視線の先には、窓際のテーブルで日差しを背に静かに座るアーシェの姿があった。赤い髪に赤い瞳を持つ美貌は遠目にも際立ち、彼女の存在を見落とすことはなかった。

ウェッジの視線が彼女を捉えた瞬間、まるで獲物を見つけた狩人のように迷いなく歩を進める。

「……マジですか」

その様子を見て、同行していたイリーナはギョッとした。生徒に告白し、その生徒を気絶させ、そして今日もまた執拗に追い回すウェッジの執念じみた異常な行動に、彼女の背筋を悪寒が駆け上がる。

離れていくウェッジを引き留めようかと、一瞬だけ考えたがすぐにイリーナは他人のふりをするかのように踵を返して近くの席に座った。まるで厄災から距離を取るような、軍人らしい迅速な判断である。

堂々とした足取りでアーシェのテーブルに向かうと、ウェッジは何食わぬ顔で当然のように席に腰を下ろした。

「よぉ、お前も昼飯か。俺も今からだ」

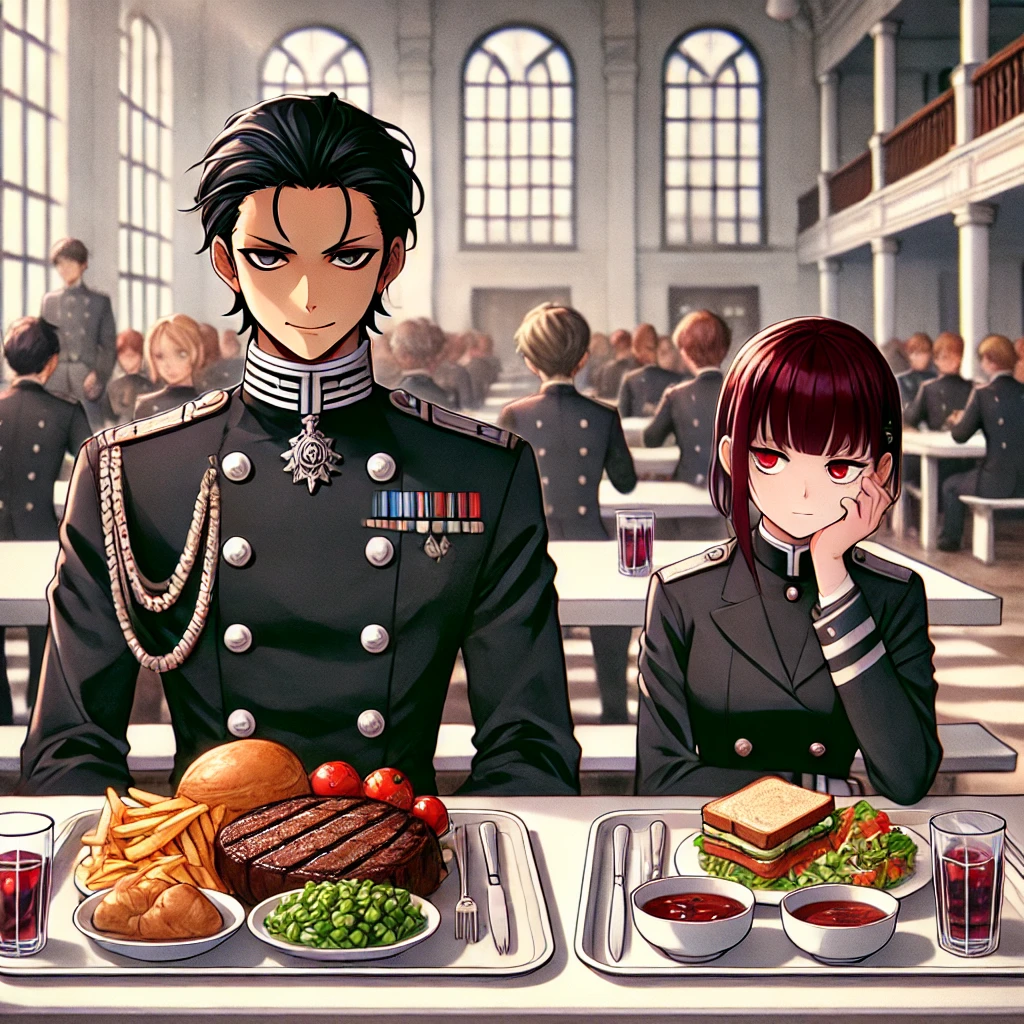

軽い調子の言葉とともに、アーシェの了解を得る前にトレイを置く。ウェッジのトレイには豪快な昼食が並んでいた。大きな焼きたてのパンが一つと、極厚のステーキ、山盛りのサラダ。そのボリュームたるや、食べ盛りの男子生徒すら怯むほどだ。一方、アーシェのトレイには、サンドイッチと野菜のスープがあるだけである。

「いいなぁ、ここは。戦場じゃ、こんな贅沢なもんは食えなかったからな」

会話の糸口を探しながらウェッジは話しかける。しかし、アーシェの反応は終始皆無である。彼女はただ黙々とサンドイッチを咀嚼していた。

「……」

ウェッジの存在など微塵も意識していないかのように、静かにスープを啜る。まるでウェッジの言葉が風に流される落ち葉のように消えていく。だが、戦場で鍛えられた鋼のメンタルを持つウェッジが、この程度で挫けるはずもない。

「お前、そんな軽いメニューで足りるのか? ほら、肉とか食わないと力が出ないぞ」

ウェッジは果敢に話しかける。だが、アーシェは沈黙を貫く。スプーンの動きすら変わらず、目の前にいるウェッジの存在を完全に無視していた。それでもウェッジは構わず話を続ける。

「食べるのが随分と遅いな……もしかして、食が細いタイプか?」

アーシェは依然として視線を向けない。固く閉ざされた唇が動くのは、スープを啜るときだけだった。

ウェッジは、彼女の冷たい態度をまるで意に介さず、さらに話しかけようと口を開く。

しかし、その瞬間——。

グゥゥゥ。

空腹を訴える激しい音が響いた。さすがにウェッジも、一度話を中断することにした。ひとまず、ナイフを手に取りステーキを切り分ける。

その瞬間、アーシェがスッと立ち上がった。

「ウェッジ先生、次の授業がありますので、失礼します」

冷ややかで、どこか機械的な声だ。サンドイッチもスープもまだ半分ほど残っていたが、彼女はトレイを手に取ると足早に立ち去る。

これ以上のコミュニケーションを冷たく拒むアーシェの態度に、ウェッジはニヤリと笑った。

「かわいい奴だな。これが照れ隠しってやつだな」

立ち去るアーシェの背中に向けて、ウインクを飛ばす。それを目撃した近くの女子生徒たちから、小さな悲鳴が漏れた。だが、ウェッジはまるで気にも留めず、立ち上がるとアーシェに向かって声を張り上げた。

「アーシェ、また後でな!」

ウェッジの明るい声が、食堂全体に響き渡る。

一瞬、ざわめきが止まり、次の瞬間、周囲の生徒たちの視線が一斉にウェッジとアーシェへと向けられた。しかし、アーシェは一度も振り向かない。冷たい足音だけが、食堂の喧騒に溶けていく。

やがて、周囲の生徒たちの間に、抑えきれない苦笑が広がった。

そんな微妙な空気があちこちに漂っていたがウェッジは、その嘲笑が自分に向けられているとは、これっぽっちも気づいていなかった。

誰もがこの軍から派遣された指導官の異常性を認め始めていた。

ウェッジの『アーシェ攻略ルート』3日目

春の夕暮れ。並木道の影が長く伸び、星梢樹の若葉が茜色の光を受けて微かに揺れる。ふと空を見上げれば、夕暮れの帳の向こうに、うっすらと月が姿を現していた。

それに呼応するように、芽吹いたばかりの葉がかすかに光を帯び始める。宵の気配が、静かに並木道を包み込んでいった。

帰宅する生徒たちの足音が絶え間なく響き、笑い声があちこちで弾んでいる。風が吹くたび、星梢樹の枝がざわめき、その音が帰宅する生徒たちを追うように流れていく。

しかし、その賑やかな光景の片隅で一人の男が木陰に潜み、じっと待ち続けていた。その男とは当然ながらウェッジである。二日前の朝も、同じ場所で身を潜めていた。目的は二日前と同じで、アーシェ・バナルガンが姿を現すのを待っている。

さて、このような状況に至るまでの流れを説明するためにも、時間をほんの一時間ほど遡ることとしよう。

「さて、今日もアーシェに帰りの挨拶をしておかないとな。こういったマメさが青春ラブコメ系主人公には必須なわけだしな!」

職員室を出る際、ウェッジはそんなことを言いながら意気揚々と歩き出した。が、その背中に、冷たい視線が突き刺さる。

「先輩、私たちは学生ではないんです。授業が終わったからって、すぐに帰れると思っているんですか?」

背後から聞こえたのは、イリーナの刺すような声だ。振り返ると、彼女は心底呆れた顔でため息をついていた。

「まぁ、先輩がいない方が、仕事がはかどるので助かりますけどね」

研ぎ澄まされた言葉のナイフが投げつけられる。しかし、ウェッジはイリーナの苦労など一切気に留めなかった。

そして、現在に至るわけである。

ウェッジが待機してすでに一時間が経過している。星梢樹の葉脈が本格的に光を帯び始めた。まだ微かにだが、柔らかな輝きが木々を包み、足元には淡い光の粒がこぼれていく。気が付けば、帰宅する生徒たちの姿もまばらになっていた。

そしてついに、目的の人物が現れる。

星梢樹の若葉から零れ落ちた小さな星々のきらめきが、静かな並木道を幻想的に照らしていた。その光の中を、ひときわ鮮やかな紅を揺らしながら、一人の少女が歩いてくる。

夕闇が近づく空の下で、アーシェの髪はまるで暮れなずむ夕日に燃える地平線のように揺れ、その瞳は沈みゆく陽の残照を映したかのように深く紅く輝いていた。

彼女の頭上から降るように星梢樹の光が舞い落ちる。

微かに瞬く小さな星々が、静かな輝きとなってアーシェの肩や指先に触れ、それがまた宙へと溶けていく。その光景は幻想と美しくどこか儚くも感じさせた。

ウェッジは、思わず息をのむ。

そして、しばしその場に立ち尽くした。だが、次の瞬間、彼は決定的な過ちを犯した。

気を取り直し、ウェッジは明らかに不自然なタイミングと場所から姿を現した。物陰から突然現れ、進行方向を塞ぐように立ちふさがる。普通の女性なら、確実に警戒する。いや、そもそもこんな時間に、木陰から飛び出してくる男なんて、不審者以外の何者でもない。この状況ならば、女生徒に叫ばれて通報されても文句は言えないレベルだ。

だが、そんなことはおかまいなしに、さも偶然を装ってアーシェに話しかける。

「アーシェ! 今から帰るところか? だったら途中まで一緒に行かないか?」

明るく声をかけるが、アーシェは立ち止まらなかった。目の前に立つウェッジを見つめながらも、その視線の先には何も映っていないかのようだ。

正面を見つめたまま、彼女の足は迷いなくウェッジを通り過ぎていく。まるで、目の前にいるウェッジの存在を完全に無視するかのように。

だが、ほんのわずかに見えた横顔、そこにはまるで氷の彫像のような冷徹な表情があった。その瞳には、迷いも、動揺も、一片の情すらない。あるのは、ただ軽蔑と嫌悪で彩られた純粋な敵意だけだった。

だが、ウェッジの鋼のメンタルと非常識なまでの鈍感さの前では、そんなもの何の効果もない。

「アーシェ、また明日な!」

彼は満面の笑みで手を振る。当然ながら、アーシェは振り向かない。足を止めることなく、ただ淡々と、星のような光が降る並木道を歩き去っていく。

そして、彼らのやりとりを見ていた生徒たちの間に、クスクスとした笑いが広がり、悪意のある囁きがあちこちから聞こえ始めた。

「……またやってるよ」

「ていうか、あそこまで無視されて手を振り続けられるメンタル、逆にすごくね?」

「マジで寒気がするんだけど……」

「アーシェの目、見た? 完全にゴミやクズを見るような目だったよな」

「それよりさ、聞いた? あのウェッジとかっていう指導官に関する新しい噂なんだけど」

生徒たちの間には、もはや呆れを通り越した何かが漂い始めていた。しかし、ウェッジはそんな声が耳に入っていても、まったく気にした様子もなく、むしろ満足げにアーシェを見送り続けていた。

「これこそ王道ラブコメの始まりにふさわしい!」

ウェッジはそう確信し、手ごたえさえ感じていた。彼の鋼のメンタルは、今日も砕けることはなかった。

……だが、ウェッジは知らない。

この日を境に、生徒たちの間で彼の評判が底を突き破る勢いで転落していたことを。

女子生徒からは 「女と見れば言い寄る犬」 と冷ややかな視線を向けられ、

男子生徒からは 「節操のない馬鹿」 と侮蔑の眼差しを向けられるようになった。

だが、そんなことを知る由もないウェッジは、満足そうな笑みを浮かべて遠ざかるアーシェの背中を見送り続けていた。

ウェッジが計画する学園ラブコメの主人公が送るような青春は、万事うまくいくという自信がウェッジにはあるようである。

翌朝

昼前の光が窓から差し込み、学園の廊下はいつも通りの賑わいを見せていた。

だが、その中にひときわ異質な空気が漂っている。

生徒たちは、まるで悪臭を放つ不燃ゴミを見るかのような冷ややかな視線を向けていた。視線の先を追ってみれば、そこにいたのはウェッジ・バリックである。ウェッジの隣を歩くイリーナは周囲の視線を気にしてなのか、抗議するような視線をウェッジに向ける。

「先輩、お願いですから離れて歩いてください」

「ん? なんでだ?」

「私の近くにいないでください。そして、今後二度と私と同じ時間を共有しないでください」

冷たく突き放すイリーナとは対照的に、ウェッジはキョロキョロと周囲を見回していた。

学園の生徒たちは明らかにウェッジに対して軽蔑的な意識を向けて、あからさまに冷ややかな視線と嘲笑を送っている。女子生徒の目はまるで汚物を見るかのように冷え切っており、男子生徒の目は愚か者を見下すような嘲りを含んでいた。

しかし、当のウェッジ本人は、それをまるで気にした様子もない。

「ん? もしかして、ズボンのチャック開いてるか?」

周囲の異様な雰囲気に対しての第一声がそれだった。

イリーナは眉間を押さえ、深く息を吐く。

「先輩はこの状況を何とも思わないんですか?」

「いや、なんかやたらと視線を感じるんだが……もしかして、赴任して早々、俺の人気が急上昇したか?」

その瞬間、イリーナの中で何かが切れた。

「していません!!!!」

鋭い怒声が廊下に響き、生徒たちが一瞬驚いたように振り返る。

「先輩、本当にこの三日間の行動を振り返って、少しは恥ずかしいと思いませんか?」

「俺の何が恥ずかしいんだよ」

その堂々たる態度に、イリーナは心底呆れた表情を浮かべる。

「……いいですか? 着任早々、女生徒に告白しただけでなく、その後ずっと付きまとい続けている人間が、まともな評価を受けると思います? 」

「いや、普通じゃね? なんの問題がある」

まるで「日常の些細な出来事」でも語るかのように、ウェッジは肩をすくめた。

イリーナはこめかみを押さえ、深々と息を吐く。

「今更、先輩に常識を問う気にはなりませんが、一つだけ確かめておきたいことがあります」

声にはすでに諦念が滲んでいた。それでも、確認せずにはいられなかった。

「どうか、それはでまかせだと言ってほしいんですが……さきほど、生徒たちが噂しているのを耳にしました。Dクラスの担任、キスティス先生に告白をしたというのは、本当なんですか?」

「あぁ、本当だ」

それはつまるところ、女子生徒に告白し、この三日間執拗につけ回していながら、ほかの女性に言い寄っていたと認めたことになる。普通の男なら、ためらうなり、恥じるなりするものだが、ウェッジにそんな感情は一切ない。むしろ、まるで誇らしげに即答した。

その自信たっぷりな態度に、イリーナは呆れを通り越し、もはや絶望に近い感情を覚える。

「……は?」

言葉を失うイリーナの視線を受けながらも、ウェッジはどこ吹く風といった様子で続ける。

「理由は?」

「決まってんだろ。学園ラブコメのヒロインには、大抵ひとりはいるもんだ。スタイル抜群で、あんな感じのお堅い女教師がな」

「……くそ最低な理由ですね」

イリーナの声には、批難と軽蔑がたっぷりと込められていた。

「年下の、それもまだ十六の女生徒に告白しただけでなく、今度は教師を口説き落とそうとするなんて……」

鋭い視線を向けられるが、ウェッジは納得がいかないとでも言いたげに眉をひそめ、不服そうな表情を浮かべた。

「いやいや、学園ラブコメってのは、いろんなヒロインと関わってナンボだろ? 何人も攻略して、最後に全員を落とせば、まさしくハーレムエンドってやつだ」

「先輩、私、以前も言いましたよね。先輩が愛読している本はフィクションだって」

イリーナは深く息をつき、呆れ果てたように肩を落とす。

「本当に節操がないんですから。先輩が今、学園の生徒たちになんて呼ばれているか、ご存じですか?」

その声は、どこか冷ややかだった。

「いや?」

「害獣ですよ!」

「おいおい、言いすぎだろ」

「言いすぎじゃないんですよ!! ていうか、先輩、知ってます? 生徒たちの間で、先輩のこと 性別が女であればすぐに発情する変態 だって言われているんですよ」

強めの口調でイリーナがまくし立てる。だが、当の本人はまるで気にもしていないようだった。

「……ほう?」

ウェッジは腕を組み、しばし考える素振りを見せた。

静寂が落ちる。イリーナは一縷の望みをかけて、彼の言葉を待った。もしかしたら、ほんの少しは反省の色を見せるかもしれない。

そして、数秒後——。

「問題ないな」

ウェッジは自信たっぷりに頷いた。

「学園ラブコメの主人公は大抵、そんな感じで変態扱いされて、後々気が付けばほとんどのヒロインに惚れられているからな。むしろ、あとは好感度を一気に稼げるフラグイベントを起こすだけだな」

イリーナ儚い希望は儚く散った。イリーナがどうして頭を悩ませているのか、その原因が自分にあることにすら気付かず、ウェッジは得意げに語る。

この男が恥じるということはないのだろうと、イリーナは恨めしい気持ちで見上げた。

「もうダメです。報告書に先輩の精神鑑定を追加しておきます」

「おいおい、大げさだな」

ウェッジは笑いながら軽く手を振る。その呑気さに、イリーナは思わず眉をひそめた。

「どこがですか!? ていうか、今日Dクラスの戦闘実習があるんですよ。朝に何を頼まれたか覚えてます?」

ウェッジはまるで聞き覚えがないとでも言いたげに首をかしげる。その反応に、イリーナの中で怒りが再燃する。

「学園長から、先輩と私に戦闘実習の見学をしてほしいって頼まれたじゃないですか。これからDクラスのモンスターを相手にした戦闘演習の見学に立ち会うんですよ」

「……あー、そういえばそんな話をされたような気がするな」

ウェッジは、ようやく思い出したように頷く。しかし、その反応はどこか上の空で、まるで興味がないことがあからさまだった。

イリーナは、何を言っても無駄だと悟ったようにため息を吐きながら言う。

「はぁ……まったく、お願いですから授業中にこれ以上、面倒事を増やすような問題を起こしたりしないでくださいよ」

深いため息をつきながら、イリーナは歩を進める。その背中には、諦めとも憤りともつかない疲労がにじみ出ていた。

嫌な予感に心配そうな表情を浮かべるイリーナとは対照的に、ウェッジはどこ吹く風とばかりに鼻歌混じりで歩いている。

二人は、Dクラスの戦闘実習が行われる演習場へ向かうべく、校舎内の転送装置に立った。淡い光が足元から立ち上ると同時に、二人の姿は消え去った。

あとがき

次からようやく戦闘描写。

遅筆ですが、次はもう少し早く投稿できるようにしたいです。

ここまでで誰か一人でも読んでいてくれていたら、幸いでございます。

コメント