前話は下記のURLから

前回のあらすじ

バラムガーデンで迎えた、対人戦闘訓練の“初日”。集ったのは、厳しい選抜を勝ち抜いてきたシード候補生のエリートたち。そこへ軍から派遣された指導官・ウェッジが現れるが、その緩慢で無頓着な態度に場の空気は一変する。嘲笑と反発が渦巻く中、彼は言い放つ──「三人一組で、かかってこい」と。侮辱に火を点けられた生徒たちのプライドが、静かな訓練場に火花を散らす。

訓練開始前、火花散る静寂

ゼルは、全身を緊張で包み込み、漲る闘気を剣呑と放っていた。怒りに燃えるその瞳は、いまだ背を向けたまま悠然と体をほぐすウェッジへと、鋭く突き刺さっている。装着された鋼鉄製のナックルガードが、西日の光を受けて鈍く光り、拳を握るたびに、金属が軋むような低い音が、静寂のなかにかすかに響いていた。

その背後には、ウォードとアーヴァインの姿があった。ウォードは、軽々と肩に担いでいた無骨な鉄棍を、無造作に地面へと突き立てる。その瞬間、長く重い鉄棍は地面を砕き、砂埃とともに鈍い音を響かせた。腕を組んで仁王立つ彼の顔には明らかな不満の色が浮かんでいる。まるでこの異様な状況そのものに納得がいかないと言わんばかりに、重苦しい沈黙と文句を抱えた雰囲気をまとっていた。

そんなウォードとは対照的に、アーヴァインは軽薄な笑みを浮かべていた。口笛を吹きながら、手元のライフルに悠々と弾を込めている。その仕草には、余裕綽々とした態度が滲み、緊張感のかけらも感じられない。時折、視線を上げてはウェッジの動きを観察しているが、その目に浮かんでいるのは、明らかな軽蔑の色だった。

それは、強者が弱者を見下ろすときにだけ浮かべる、傲慢そのものの表情だ。

「こいつには何を言ったって無駄だ。身の程知らずのバカは、痛い目を見ないと分からねぇんだよ」

ゼルは、吐き捨てるように言い放った。

だが、教師としての責任を背負うキスティスには、それを黙認するわけにはいかない。

「ゼル、これは訓練です。私闘ではありません。感情に任せた暴力行為を、私は許すつもりはありません」

「安心しろよ、先生」

ゼルは、拳に力を込めながら言い放った。

「殺しはしねぇよ。ちゃんと手加減はする。治療室で反省するように痛い目にあわせるだけだ」

「それを暴力行為だと言っているのです」

キスティスの目が細くなる。その声は静かだが、確かな怒気を帯びていた。

そんな重たい空気を、アーヴァインの軽口がすっと横切った。

「先生、大丈夫だって。俺がちゃんと見ていてやるよ」

アーヴァインは、キスティスに向かってきざったらしくウィンクを送ると、手にしたライフルの銃口をゼルの背中に向けた。ニヤリと笑いながら銃を構えるその仕草には、緊張感など微塵もない。ゼルの剣呑とした気配とは対照的に、どこか芝居じみた軽薄さすら漂っていた。

「万が一、ゼルが暴走しそうになったら、俺がこれで止めてやるからさ」

ゼルが、鋭い視線をアーヴァインへと向ける。苛立ちを隠そうともせず、その目でじろりと睨みつけた。

「ヘタレの弾なんか、当たるわけねぇだろ」

「おいおい、あんまり調子にならない方がいいぜ。後で恥をかくどころか、余計にみっともない目にあうぞ?」

アーヴァインは肩をすくめながらも、狙いはゼルから外さない。

「言っとくけどな、これはショック弾だぜ。実弾じゃないが、当たれば、脳筋バカのお前でも、その場で悶絶して動けなくなる。試してみるか?」

二人は睨み合ったまま、動かない。アーヴァインは、端正な顔立ちに余裕の笑みを浮かべていた。その姿に、周囲の女生徒たちからは黄色い声援が飛び交っている。だが当の本人は、まるでそれを当然のように受け流しながら、ゼルに向けて挑発的な視線を送っていた。

手にしたライフルを構えたまま、アーヴァインはゆっくりと引き金に指をかける素振りを見せた。そして、銃口を持ち上げ、まるで撃つような仕草をひとつ。ただそれだけの動作だが、それだけでゼルにとっては、十分すぎるほど不愉快な挑発だった。

ゼルの体からは、剣呑とした闘気がじわじわと立ち上がっていく。その怒りの矛先はもはやウェッジではなく、目の前で挑発を続けるアーヴァインへと、静かに標的を変えつつあった。

そんな二人のやり取りを、ウォードは黙って見ていた。やがて、呆れたように肩をすくめ、重たく、辟易したような息をひとつ吐く。その鈍重な嘆息に、ゼルとアーヴァインも気勢をそがれたのか、同時に視線を彼へと向けた。

「……こんなくだらない茶番に、いつまでも付き合ってられん」

ウォードは、低く抑えた声音でそう呟いた。その声には、明らかに我慢の限界と倦んだ気配が滲んでいた。

「悪いが、俺は降りさせてもらうぞ。……たった一人の相手に、なぜ俺たち三人が組まねばならん。どう考えても、やりすぎだ」

重く低い声に込められた強い拒絶に、アーヴァインはつまらなそうに肩をすくめる。銃身をくるりと回して、今度はウォードのほうに銃口を向けた。

「三体一は指導官殿の提案だろ?」

皮肉っぽく笑いながら、アーヴァインは銃を持ち上げ、きざったらしく肩に担いだ。その動作の一つひとつが、わざとらしいほど芝居がかっており、いかにも“自分に酔っている”男のそれだった。

ウォードは、そんなアーヴァインを仏頂面で見やる。明らかに不快そうな顔つきで、ウォードは鼻から荒く短い息を吐き出した。アーヴァインの、軽薄としか思えない一連の動きに対して、露骨な嫌悪の色を隠そうともしなかった。

ゼルと同様に、ウォードもまた、アーヴァインという男に対する好感を持ち合わせていないことが、その一瞥だけでよく分かる。

「俺はお前達のように弱い奴を痛めつけて喜ぶような男じゃない」

ウォードの低く押し殺した声に、ゼルが鋭い視線を飛ばす。怒りが爆発する寸前のように声を張り上げ、まるで訴えかけるようにウォードを指差した。

「俺だって、こんな茶番に付き合いたくねぇよ。だけどな、あいつは言ったんだぜ? 俺たち三人がかかっても余裕で勝てるってな! この俺たちを相手にだ!」

拳を握りしめ、まっすぐウォードを睨む。

「お前は、それを聞いて……何も思わねぇのかよ!」

ゼルの烈々とした気迫を真正面から受けて、ウォードは固く口を閉ざした。

だが、その沈黙がすべてを物語っていた。

無言のままゼルを見返し、やがて、ゆっくりと目を閉じて俯いた。ゼルの言葉と感情を静かに受け止め、自らの中にある誇りに背を向けぬように。

やがて、まるで諦めたように。

あるいは、自分に言い聞かせるように。

ウォードは大きくひとつ、ため息をついた。そして、ゆっくりと顔を上げ、静かに目を開ける。その瞳には、揺るぎない覚悟の色が宿っていた。ウォードは地面に突き立てていた鉄棍を静かに持ち上げ、重々しく肩へと担ぐ。戦闘態勢を取った彼の体から戦気が立ち上がっていく。

「言っておくが……俺が手を出すのは、一度だけだ。その一撃だけ、この茶番に付き合ってやる」

その言葉に、ゼルは満足げに不敵な笑みを浮かべ、拳を鳴らした。

「よっしゃ、オッサン。こっちの準備はできたぞ! さっさとおっぱじめようじゃねぇか! いつまで準備運動してんだよ! まさか今さらビビったなんて言わねぇよな?」

ゼルのがなり声に、ウェッジはようやくゆっくりと振り返った。その目元には、あくびでも押し殺しているかのような、気怠げな色が浮かんでいる。

「ったく……さっきからギャーギャーと口やかましいなお前は。発情期か、なんかか?」

その一言で、ゼルの怒りはさらに膨れ上がった。闘気がはちきれんばかりに体中から迸る。

一方、止めに入ろうとしていたキスティスは、その様子を見て諦めたように静かに息を吐いた。もはや言葉で止められる段階ではないと悟ったのだ。

ゼル、ウォード、アーヴァイン。この三人の実力を、キスティスは誰よりもよく知っている。だからこそ、彼らを信頼しているからこそ、命に関わるような最悪の事態は起こらないと分かっていた。

だが、ウェッジが無傷で済むとも思えなかった。だからこそ、キスティスは繰り返し、しつこいほどに忠告を続けてきたのだ。

「……馬鹿は痛い目を見ないと分からない……」

呟くようにキスティスが言う。その声が耳に入ったのか、ウェッジが愉快そうに応じる。

「お、いいこと言うじゃねぇか。まったくだよな。馬鹿ってのは、痛い目見ないと何も学べねぇからなぁ」

自分が言われたとは気づいていないのか、ウェッジはどこまでも飄々とした口調で返した。そんなウェッジにキスティスは頭痛を覚えるようにこめかみに手を当て、重く鈍いため息をつくと、しぶしぶその場を離れた。

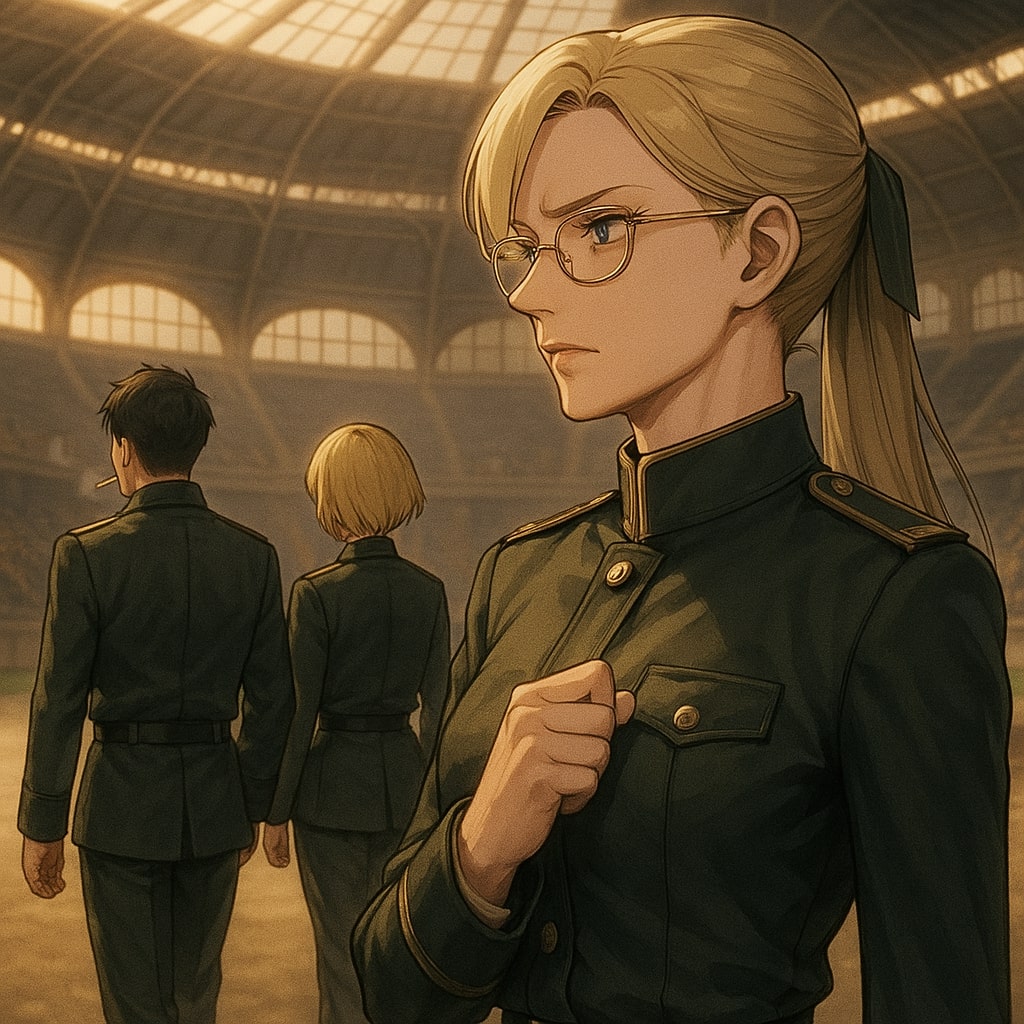

キスティスはイリーナの隣に立つが、視線は合わせようともしない。両者の間には、張りつめた冷気のようなものが漂っていた。まるで氷河が押し合い、静かに亀裂を刻んでいく。そんな冷ややかな緊張感が、二人のあいだに横たわっていた。

しばらくして、キスティスがまた一つ、疲れ切ったようにため息を漏らす。その重苦しい吐息に、イリーナは顔を向けずに横目だけをそっと向けた。

「……何をそんなに心配しているんですか?」

その言葉に、キスティスは鋭い視線をイリーナに突きつけた。

「イリーナ少尉。あなたは、生徒達の力を見誤っている。特にゼル、ウォード、アーヴァイン。あの三人の戦闘能力だけなら、Aクラス……いえ、シードとして即戦力になるほどの実力を持っています。私でも、あの三人を相手にしたら苦戦を強いられるでしょう」

イリーナは一瞬だけまばたきをし、それから小さくため息をついた。どこか諦め混じりの、しかし落ち着いた吐息だった。

「もしものことがあったら、あなたはどう責任を取るつもりなんですか?」

キスティスの問いかけに、イリーナは答える前にもう一度、辟易とした様子で首を振る。その仕草が神経を逆撫でしたのか、キスティスは目を吊り上げて睨みつける。

「少尉……あなた、本当に私の話を理解しているのですか?」

イリーナはわずかに首を傾げ、肩をすくめるようにして答えた。

「ええ、理解していますよ。あなたの目が節穴だってことを。私が心配してるのは、生徒たちがやりすぎることじゃありません。むしろ、先輩がきちんとやりすぎないかってことです」

その一言に、キスティスの目がわずかに見開かれる。だが次の瞬間、彼女は失望と諦念の入り混じった視線をイリーナに向け、深くため息をついた。何を言っても無駄なのだと。その視線には、理解されない疲労感と、心からの落胆が滲んでいた。

揺らめく記憶、煙の向こうに

「邪魔者もいなくなったことだし、さっさと始めようじゃねぇか!」

ゼルが拳を鳴らしながら叫ぶと、ウェッジはゆるりと片手を上げて制した。

「まぁまぁ、ちょっと待てって」

「なんだよ。今さらビビったわけじゃないだろうな?」

ゼルが嘲るように吐き捨てる。だが、ウェッジは鼻で笑った。

「そんなんじゃねぇよ」

そう言いながら、剣を肩に担ぎ直すと、空いた方の手を胸ポケットに滑り込ませた。取り出したのはタバコだ。おもむろに一本を唇にくわえる。

「ちょっ……ウェ、ウェッジ少尉!?」

キスティスが眉をひそめ、鋭く声を上げる。

ウェッジは、まったく悪びれた様子もなく肩をすくめた。

「いいだろ? 校内禁煙だって言うから、ずっと我慢してたんだ。でも、ここは校内じゃない。競技場内とはいえ外だ。別にいいだろ?」

「そういうことではありません! 生徒達の前なんですよ。教育上の問題です!」

キスティスの叱責など、ウェッジには響くはずもない。ズボンのポケットから取り出したジッポライターを軽くはじき、火を灯す。その蓋を閉じる乾いた金属音が、静まり返った競技場に小さく響いた。

ゆっくりと、白い煙が立ち上っていく。ウェッジは、まるで至福のひとときを味わうかのように、深く吸い込んでは、静かに吐き出した。吸うたびに、タバコの先が赤く染まり、吐き出された煙が淡く空気に溶けていく。

キスティスは、怒りを抑え込むように眉間を指で強く押さえた。

その場にいた誰もが、呆れ混じりの視線をウェッジに向けていた。

アーシェもまた、じっとその姿を見つめていた。

剣を肩に担ぎ、口に煙草を咥えたまま、軍服を着こんだ男が不敵な笑みを浮かべる。口から吐き出す白煙を纏うその姿を見つめるうちにふいに、アーシェの脳裏に記憶の断片が閃いた。

無数の敵兵たちが、黙然と迫ってくる。

血だまりの中に倒れ伏す両親。

青白い煙を纏って現れ、悠然と歩を進める敵兵の前に、ひとり立ちはだかる“誰か”の背中が見える。

閃光。爆裂。耳鳴り、そして静寂。

その瞬間、アーシェの視界がわずかに揺らぐ。心臓がひとつ、大きく跳ねたような錯覚に襲われる。身体の芯を打ち抜かれるような衝撃が、彼女の内側で火花のように散った。

(なに……これは? 私は、一体、何を見ているの……?)

そう心の中で呟いた刹那――アーシェの視界が暗転し、身体の力が抜けた。

次の瞬間、彼女はその場に崩れ落ちるように倒れた。

「えっ……アーシェ!?」

「ちょっと、どうしたの!」

生徒たちがざわめき出し、競技場に騒然とした空気が広がる。キスティスもすぐに異変に気づき、思わず声を上げた。

「ア、アーシェさん……どうしたんですか!?」

だが、それよりも早く駆け寄ったのはイリーナだった。膝をつき、静かにアーシェの様子を確かめる。

「大丈夫です。気を失っているだけです」

イリーナは冷ややかな声でそう言いながら、そっとアーシェの額に手を当てた。その様子は、心配そうに駆け寄ってきたキスティスとは対照的だった。

「そうですか……それなら、よかった……」

キスティスは胸を撫で下ろすようにして、ほっと息をついた。イリーナは気絶したアーシェを軽々と抱き上げる。細身の体からは想像もできない力強さで、彼女はまっすぐに背筋を伸ばし、静かに歩き出した。その凛とした姿に、周囲の女生徒たちから感嘆の声が漏れる。

イリーナは近くにいた女生徒に視線を向ける。

「そこの貴女、案内をお願いします」

その口調には、拒否を許さない強さがあった。女生徒は頷き、イリーナの前を歩き出す。

キスティスはその背を見送りながら、わずかに戸惑いの表情を浮かべた。いまだ意識の戻らないアーシェの様子が気がかりだったが、この場を監督する教師として、離れるわけにはいかない。

「イリーナ少尉、よろしくお願いします」

そう声をかけたが、イリーナは頷くことも、振り返ることもしない。ただ無言のまま、アーシェを抱えて静かに歩き去っていった。

アーシェを抱きかかえて立ち去るイリーナの背中を、ゼルは気になって仕方がないのかいつまでも目で追っていた。その横顔をちらりと眺めながら、ウェッジは深く煙草の煙を吐き出す。

「……何だ? あの女……たしかアーシェだったか。気になるのか?」

「うるせぇ、てめぇには関係ねぇだろうが! てか、テメェ、告った女の名前うろ覚えかよ!」

ゼルは慌てて顔を向けると、まるで何かをごまかすように声を荒げた。

「名前は重要じゃねぇ。俺があの女を好きになったってのが重要なんだよ」

「ロリコンがぁ!」

ウェッジは興味を失ったように煙草をくわえ直す。煙の混じった吐息が空へと消えていく。訓練場の空気が、少しずつ熱を帯び始めていた。

「アンタ、えっと……キスティスだったな、開始の合図を頼む」

ウェッジが視線を向けると、キスティスは無言で小さく頷き、一歩前に出る。

それに合わせてゼルが一歩、足を踏み出す。それだけで空気が震えるような気配が走った。全身から放たれる闘気が、周囲を圧するほどに膨れ上がっていく。

その気配に呼応するように、ウォードが身じろぎをし、アーヴァインが気怠げに首を回す。三人が醸し出す緊張感が、訓練場全体を包み込む。空気がわずかに重たくなる。

観戦していた生徒たちは、思わず息をのんだ。

「おいおい、ゼル。本気を出すつもりか?」

「マジであのオッサン、殺す気じゃねぇの?」

「ゼル、ウォード、アーヴァインってさ、戦闘力だけならシード候補の中でも上の方だったよね?」

「実力だけなら、トップクラスだな」

「誰か賭けようぜ。あのオッサンが何分立ってられるか」

「何分? 一発で終わるって。ゼルの拳、洒落になんねぇぞ」

「それって、賭けになってなくない?」

嘲笑とざわめきが交錯する。だが、キスティスが一つ咳払いをすると、場の空気は一瞬で静まり返った。水を打ったような沈黙の中、生徒たちは期待と好奇の入り混じった視線をウェッジに向ける。その視線は、まるでピエロの道化芝居を楽しみにしている観客のようだった。他人を見下すことで楽しんでいるよな、そんな嗜虐的な光がその瞳には確かに宿っていた。

拳と棍、煙と影──訓練開始

「始め!」

キスティスの声が訓練場に鋭く響き渡った、その瞬間だった。

真っ先に飛び出したのは、ウォードだ。

鈍重そうな大柄の体に、鉄製の棍棒、それも人の背丈をゆうに超えるほどの長物を肩に担いだまま、轟音を立てて突撃してくる。その姿はまるで、巨岩が転がり迫ってくるような圧迫感だ。象が全力で突進してくるかのような迫力に、体格で大きく劣るウェッジがあまりに小さく見えた。そのまま押し潰されると誰もがそう思った。

「うぉりゃあっ!」

ウォードはウェッジに肉薄した直後、足を強く地面に叩きつけるようにして急停止する。突進の慣性を止めきれず、大地がひび割れた。その勢いのまま、肩に担いでいた鉄の棍棒を振りかぶり、ウェッジめがけて振り下ろす。

全員が、次の瞬間にはウェッジが地面に叩き潰されている未来を想像した。

だが、ウォードの一撃はウェッジの頬をかすめるほどの至近距離を通り、口にくわえた煙草を吹き飛ばして地面に叩きつけた。凄まじい音とともに大地が裂け、砕けた岩が四方へ飛び散る。土煙が舞い上がり、視界を覆い尽くした。

「もったいねぇなぁ、まだ半分以上も残ってたのに」

視界が土煙で完全に覆われる中、地面に跡形もなく叩き潰された煙草を惜しむようなウェッジの声が響く。

その声を聞きながら、ウォードだけが、ひとり驚愕に打ち震えていた。ウォードだけが、ある“真実”の一部始終を、確かに見ていた。

自分の攻撃はすべて、相手を怯ませるためのものだった。殺す気などない。脅すだけの威嚇、腰を抜かすウェッジ、爆笑するクラスメイト達、それがウォードの狙いだった。

だが、ウォードの目論見は見事に裏切られた。

ウェッジは逃げなかった。怯みすらせず、目を閉じることさえなく、静かにその目でウォードの一挙手一投足を冷静に追い続けていた。

すべてを見切っていたがゆえに、ウェッジはその場から一歩たりとも動かなかった。

(……こいつ、本当に俺たちが考えているような腰抜けの軍人なのか?)

「ったくっ、煙草だって安くねぇんだぞ。今年も値上がりしたってのに。こっちは安月給の身分ながら、苦労して煙草代をひねり出しているっていうのによぉ」

愚痴るウェッジは、新しい煙草を取り出し、口に咥え直す。

もうもうと立ちこめる土煙の中、ライターの火が小さく灯る。

その火に照らされて土煙の中に浮かび上がるウェッジの影が、ウォードには妙に不気味に見えた。

「だりゃぁぁ!」

土煙を切り裂くように、ゼルの雄叫びが木霊する。ウォードを飛び越え、そのままウェッジに襲いかかる。

(バカ、声を出したら奇襲の意味がねぇだろうが……)

ウォードが心の中で思わず毒づく。だが、ゼルはお構いなしに拳を振り下ろす。が、ウェッジはひらりと後ろに飛びのき、その攻撃をいとも簡単に回避する。

「お前、バカだろ。声を出したら奇襲の意味がないだろうが」

ウェッジは呆れたように、よけざま言い放った。

「う、うるせぇぇ!」

ゼルは地面を蹴り、勢いよくウェッジを追う。その距離は、風のように一瞬で詰まった。

「うぉりゃああ!」

ゼルの固く握った拳が風を裂き、乱打の嵐となって襲いかかる。だがその嵐の中でさえ、ウェッジは最小限の動きだけで、いとも容易くかわしていく。

ウェッジは口に煙草を咥えたまま、白煙を吐きながら悠然と攻撃をかわす。

「お前は何をしていても、無駄に喧しいな」

その茶化すような一言が、ゼルの苛立ちに燃える火に油を注ぐ。怒りに駆られたゼルは、さらに拳を叩き込んでいった。

「なんで、なんで、なんで、なんで、なんで当たらねぇんだよッ!」

ゼルは吠えた。怒声が訓練場に響きわたる中、繰り出される拳はますます荒々しさを増し、鋭さすら帯びていく。だが、それらはウェッジが吐き出した煙草の煙を引き裂くだけだった。

「当たるわけねぇだろうが。そんな、バカみてぇに腕を振り回すだけの攻撃なんてな」

「チクショぉぉ!」

ウェッジは、まるで宙を舞う羽毛のように軽やかに動き、ゼルの拳をすり抜ける。乱れ飛ぶ攻撃は、かすりもしなかった。怒りに支配されたゼルの動きは、勢いを増すほどに単調さを露わにしていく。

そんな攻撃を避けることなど、ウェッジにとっては造作もない。

気がつけば、あれほど周囲を覆っていた土煙はすっかり晴れ、視界が開けていた。その中で、ウェッジはゼルの拳を軽やかにかわしながら、遠くで銃口をこちらに向けているアーヴァインに視線を送る。

ウェッジの動きに合わせて、必死に照準を合わせようと体を動かし続けるアーヴァインに対し、ふっと嘲笑めいた笑みを浮かべた。

アーヴァインはそれを見て、苛立ちまじりに舌打ちする。

「ゼル、邪魔だ。射線を塞ぐな!」

ウェッジは巧みな足さばきでゼルの動きを誘導し、その身体を壁代わりにして、常にアーヴァインの狙撃ラインを遮っていた。

ゼル自身はそれに気づいていない。ただ猪突猛進に攻撃を続けるばかりだ。

「チクショォ、チクショォ、チクショォォォッ!」

激情に駆られた動きは荒れに荒れ、ゼルはただ粗暴に拳を振り回すだけになっていた。

その単調な攻撃は、観戦しているクラスメイトたちの目から見ても、もはや見切れるほどにわかりやすいものだ。

ウェッジは、繰り返される同じ攻撃に飽き飽きしたように、わざとあくびをひとつして見せた。その仕草が、ゼルのプライドをさらに逆なでした。

「クソがぁぁ、当たれぇぇ!」

「そんなテレフォンパンチ、目をつむってても避けられる。それに――」

体ごとぶつけるような大振りの拳を避けざま、ウェッジはゼルの足元にさっと脚を差し入れ、引っかけた。バランスを崩したゼルは、そのまま派手に前のめりに倒れ、無様に地面を転がった。

「そんなバカをこかすのも簡単だ」

競技場全体に響く銃声

ウェッジが白煙をくゆらせながら嘲笑を浮かべた瞬間、銃声と金属の甲高い音が響いた。

ゼルという遮蔽物が消えた瞬間、アーヴァインがウェッジの頭を狙撃した。が、その弾丸はウェッジが肩に担いでいた模擬剣の刀身によってあっさりと弾かれた。

「嘘だろ! 完璧なタイミングだったのに!」

「はい、二人目のバカ。タイミングが数瞬遅ぇんだよ。確実に当てようと狙いすぎだ」

ウェッジの視線が鋭くアーヴァインを捉える。

アーヴァインは舌打ちしつつ、距離を取ろうと後退した。それをウェッジが追う。

アーヴァインはライフルを撃ちながら退き、ウェッジはそれを躱し、あるいは模擬剣で受け流しながらじりじりと距離を詰めていく。

「クソ、なんで当たらねぇんだよ!」

「ショック弾の痛みは知っているからな。しかも、そんな弾道が読める射撃なんて、避けるのは簡単だ」

アーヴァインは逃げながらも、間合いを詰めてくるウェッジに向けて射撃を繰り返す。そこには、いつものように軽薄な笑みを浮かべて余裕ぶった態度を見せていたアーヴァインの姿はなかった。

必死な形相でウェッジから逃げまどうアーヴァインを、クラスメイトたちはただ呆然と見つめていた。学園でも、近接戦ならばトップクラスと評されるゼルが翻弄され、さらに遠距離戦なら学園トップのアーヴァインの射撃すら通じない。それは、誰もが予想すらしていなかった現実だった。

ライフルの銃声がむなしく競技場のドーム内に響き続ける。

「ふざけんじゃねぇぞ! 一発くらい当たれよ!」

「お前、さっきから逃げてばかりだけどよ。ガンナーのくせに近距離戦闘スキルがが苦手だな?」

避けながら、ウェッジは皮肉な笑みを浮かべた。

「覚えとけよ。スナイパーってのは、戦場じゃ真っ先に狙われる。そして捕まったら終わりだ。生かしとく理由がねぇからな」

目前まで迫るウェッジの圧に、アーヴァインは思わず声を漏らし、恐怖に顔を引きつらせた。

力の壁、戦術の刃

「うおぉぉぉぉ!」

ウォードが雄叫びを上げて突進してくる。ウェッジとアーヴァインの間に割って入り、鉄棍棒を両手で握りしめ、渾身の力で振り下ろす。

金属が空気を裂くような衝突音と、地面を震わせる衝撃が、津波のように周囲を襲う。ウォードの激烈な一撃を、ウェッジはただ一本の模擬剣で受け止めていた。

その瞬間、Dクラスの生徒たちだけでなく、キスティスまでもが息を呑む。

体格差は歴然だった。巨腕の戦士が振るった剛力の一撃を、華奢にも見える細腕で止めてみせたのだ。物理的に不利なはずの構図を力でねじ伏せた、その光景に驚かされなかった者はいない。

だが、誰よりも驚いていたのは、ウォード自身だった。

「ここでようやく少しはマシな動きをする奴が出たな。名前は?」

煙草の煙をくゆらせながら余裕の笑みを浮かべるウェッジに対し、ウォードは巨体を震わせるほどの力を込め、歯を食いしばって棍棒を押し込んでいた。その圧力に、ウェッジの足元に亀裂が走る。だが、模擬剣の刃先は全く動く気配はない。

「ウォ、ウォード・ザバック――です。ウェッジ……少尉!」

ウォードは全力を出しながら、どうにかして声を絞り出した。

「うおぉぉぉッ!」

雄たけびと共に、ウェッジを押し潰すつもりで全力を込めるウォード。地面にはさらに深いひび割れが走る。だが、ウェッジの剣は微動だにしない。

「おい、力自慢。いいこと教えてやるよ。お前のそれ、ただ腕力で押してるだけだぜ。とはいえ、いつまでも押し合いっこってのも芸がねぇしな」

ウェッジはそう言うと、煙草の煙をウォードの顔に吹きかけた。白煙に咳き込み、ウォードは思わず目をつむる。

その一瞬の隙を逃さず、ウェッジは剣を右半身に構え直し、滑らかに切っ先を下げた。

「うぉっ!?」

突然、力の均衡が崩れたことで、ウォードの体勢は大きく前へと傾いた。

刀身の上をウォードの棍棒が滑り落ち、そのまま全力の一撃が地面に叩きつけられる。轟音と共に地面が砕け、破片が四方に跳ね上がった。再び、土埃が立ち上がる。煙草の煙にむせるウォードの咳き込む音が響いた。彼は憤怒の表情を浮かべ、鉄の棍棒を高く振り上げる。土埃を切り裂くように振り下ろされた一撃を、ウェッジはあっさりと躱した。

続けざま、ウォードは棍棒を左右に振り回す。旋回によって巻き起こった風が、視界を遮っていた土埃を吹き飛ばす。ウェッジはその攻撃をひらりと避け続けた。

「おい、デカブツ。お前もさっきの金髪小僧と同じで、ポニ男の射線を塞いでるぞ」

ウォードの背後では、必死に狙いを定めようとアーヴァインが動き回っている。だが、ウェッジを照準に捉えるたびに、ウォードの大柄な体が射線を遮ってしまう。

「ウォード! もっと考えて動け!」

アーヴァインの怒声が、まるで叱責の鞭のようにウォードの背中を叩いた。その間もウェッジは、先ほどゼルに対して見せたのと同じ要領で、巧みに攻撃をかわしながら、あえてウォードの体が盾になるように立ち回っていた。

「そういった類の小賢しさは嫌いだ……です」

ニヤリと笑うウェッジに向け、ウォードが横薙ぎの一撃を放つ。だが、それもウェッジの素早いバックステップで簡単にかわされた。ウォードはすぐさま地面を蹴って距離を詰める。巨躯からは想像もできない疾駆に空気が震撼する。

「まぁ、その図体だ。お前、APC(対人戦闘能力)は低いだろ」

「ゼェ、無学者でして、その言葉の意味が分からない、ハァ……です」

「ハハッ、俺もだ。詳しいことは、あとでイリーナにでも聞くんだな」

「……ゼェ……ハァ……」

ウォードは息を荒げ、全身から汗を吹き出しながら見るからに動きが鈍ってきている。それも無理はない。彼が使っている鉄の棍棒は百キロ近い重量がある。いくら普段は軽々と扱っていても、これだけ激しく動き回れば、どんな筋肉の塊でも体力は削られていく。

「おいおい、息切れするにはまだ早ぇだろうが」

「…………ッ、ハッ……ゼェッ……グッ……!」

何かを言い返そうとするも、激しい呼吸がそれを許さない。声にならぬまま、唇だけが悔しげに動いている。

「ま、見た感じお前は対人向きのスタイルじゃねぇしな。だがな、どんな任務でも対人戦闘になる可能性はある。向いてないからって、鍛えないわけにはいかねぇぞ?」

「――ッ!」

声にならない叫びが、ウォードの喉からしぼり出された。力を振り絞って、彼は再び棍棒を振り上げ、ウェッジに向かって叩き下ろす。

だがその攻撃はあまりに大振りで、なおかつ疲労からか鋭さを欠いている。胴体ががら空きだった。ウェッジはすかさず間合いを詰め、逆袈裟に剣を振る。刀身が、左脇深くをえぐるように叩きつけられ、右へと薙ぎ払った。

「――……ッ!!」

声にならない苦鳴が、ウォードの口から漏れる。

そのまま、ウォードは膝から崩れ落ちた。両膝を地に着き、棍棒を支えにしてようやく上半身を保っている。だが、石像のように動かない。腹部に走る激痛、そして何よりも呼吸がまともにできない。みぞおちに受けた打撃は、彼から戦う力を根こそぎ奪っていた。

「お前はもっと対人戦闘に慣れる必要がある。まずは武器と戦闘スタイルを一から見直すんだな。だが……冷静に戦況を見て動けるぶん、他のバカ二人よりはマシだ」

ウェッジは、苦悶に顔を歪めながら呼吸困難にあえぐウォードを見下ろして言った。ウォードは顔を伏せたまま、ウェッジの言葉を理解する余裕もなく、ただその場に沈み込んでいる。

ウェッジの視線がウォードへ向けられている。その瞬間を狙って甲高い銃声音が空気を震わせた。だが、まるでそれを予知していたかのように、ウェッジは最小限の動きだけで、空間を裂いて飛来した弾丸を躱す。その目は完全に別の方向を向いていた。にもかかわらず、あたかも弾道と発射の瞬間をすでに知っていたかのような動きだった。

「じょ、冗談だろ……見てすらいないのに、なんで避けられる!?」

動揺するアーヴァインに、ウェッジは涼しげに言い放つ。

「経験の差だな。それにな……お前、撃つ前から『撃ちます』って全身で語ってんだよ。気配も、気負いも、全部な」

そう言いながら、ウェッジはゆっくりとその鋭い視線をアーヴァインに向けた。猛禽のような眼光、その奥には戦場を生き抜いてきた者だけが持つ静かな殺意が滲んでいた。

アーヴァインは思わず恐怖に打ち震えた。その視線の中に映っていたのは、まるで捕食者に追い詰められた草食獣のような、自分の惨めな姿だった。

ウェッジが一歩踏み出した、その瞬間。アーヴァインは恐怖に駆られ、反射的に飛び退く。小さな悲鳴を漏らしながら、脱兎のごとく後方へ逃げる。即座にライフルへ弾を再装填。そして、狙いを定めるよりも早く引き金を引いた。

だがその刹那、ウェッジは見逃さなかった。アーヴァインの視線が、弾込めの瞬間だけわずかに逸れた。屈んだ体が迷いなく地面から石を拾い上げ、次の瞬間、それが一直線にアーヴァインの手元へ飛ぶ。

カン、と乾いた音と共に、石礫が手の甲を直撃した。

「っ……!?」

アーヴァインは驚愕に目を見開き、手にしていたライフルを取り落とした。無情にも銃は床を転がる。

「目を逸らすな。ショートレンジの武器を使っているからって、ロングレンジの攻撃ができないわけじゃねぇぞ」

冷え切った声にアーヴァインはハッと視線を上げた。目の前に、もうウェッジがいた。一瞬の隙を突かれ、距離はほとんどなかった。アーヴァインは地面に落ちたライフルに手を伸ばそうとする。だが、それより早くウェッジが踏み込んで、ライフルを遠くへと蹴り飛ばした。

「馬鹿が。一度体から外れた装備は、ロストしたと考えて行動しろ」

ウェッジは冷然と告げる。だがアーヴァインはなおも、視線でライフルを追い続けていた。その瞬間、ウェッジの模擬剣がアーヴァインの頭部に振り下ろされた。鈍い音とともに、アーヴァインはその場に崩れ落ちる。

「こりゃ、まいったな。まさか、ここまで弱いとはな」

うつ伏せに倒れたアーヴァインを見下ろしながら、ウェッジはため息混じりに呟く。周囲のクラスメイトたちは唖然として、その光景を見つめていた。“弱い”という言葉は確かに聞こえたはずなのに、悔しさよりも、今起きた現実を信じられないといった表情ばかりが並でいる。

決着──砕かれた誇り

「さてと、残ったのはお前だけになったな」

ゆっくりと振り向くウェッジ。その視線の先には、憤怒と憎悪に満ちた目で睨みつけるゼルの姿がある。

「一つ聞きたい。なんで背後から攻撃しなかった? 俺がデカブツとポニ男を相手してる時、いつでも背後を取れただろ? なんでずっと突っ立ってた?」

「うるせぇっ!」

ゼルは全身を怒りで震わせ、吠える。傷つけられたプライドが吐き出させた怒声は、ドーム型の広い訓練場内にいつまでもこだまする。

「お前は──お前だけは、俺が、俺の手でぶち殺す! 今度は手加減しねぇ。本気で殺してやるっ!」

空気がビリビリと震えるほどの咆哮を、ウェッジは無言で受け止める。そして、呆れたように大きく嘆息する。

「本当にお前らは……いや、特にお前は、本当に馬鹿だな」

「あぁっ!」

「三対一でも倒せなかった相手に、一人で挑む? “手加減してた”だ? ……お前ら、戦いが何か、少しもわかっちゃいねぇ」

そう言って、ウェッジは手にしていた剣を勢いよく放り捨てた。

「おい! どういうつもりだ!」

「どうもこうもない。お前に“身の程”ってやつを教えてやるだけさ」

ウェッジは不敵な笑みを浮かべ、ゆっくりと拳を握りしめて静かに構える。表情は相変わらず、やる気のなさそうな、どこかつまらなげなものだったが、その構えからは、ゼルとの素手による格闘戦を挑もうとしている意図が誰の目にも明らかだった。

剣士が格闘家に素手で挑む。それは、プライドの高いゼルにとっては最大の侮辱だった。

「テメェ、なめんのもたいがいにしろよ!」

「わかんねぇのか? 弱いからなめられるんだよ」

「殺す……ぜってぇぶっ殺す!」

「弱い奴ほど、そのセリフをやたらと使いたがるな」

その言葉が火種となった。

ゼルの肉体が、爆ぜる火薬のように炸裂した。怒りに任せ、一直線に突っ込む。

凄まじい勢いでウェッジに向かって突進する。迫力もスピードも申し分ない。だが、直線的すぎた。

鋭さも、力もある。だが、それだけだ。

ウェッジは苛立たしげに舌打ちする。

「だから、お前は雑魚なんだよ」

彼は右半身を構え、右足をずりりと地面に滑らせるように前へ突き出す。一見、隙だらけに見えるその構え。だが、右足の横には、ごく自然な仕草で小さく土が盛り上げられていた。

冷静さを欠いたゼルは、ウェッジの戦略に気が付いてない。

間合いが詰まり、ゼルが目前に迫ったその瞬間、ウェッジは素早く、足元の土を蹴り上げる。舞い上がる細かい土煙が、ゼルの両目を直撃した。

「ぐっ……!」

ゼルは思わず目を閉じる。そこに容赦なく、ウェッジの拳が突き刺さる。一歩踏み出しながら、左の拳をみぞおちへ深く叩き込んだ。

「ぐぉっ!?」

ゼルの体が、くの字に折れ曲がった。筋肉を貫き、内臓まで衝撃が突き抜けたような痛みが全身を襲い、体が硬直する。膝が小刻みに震え、今にも崩れ落ちそうだ。たった一撃で、完全に行動不能。息もできないほどの苦しみに意識が飛びかけるが、ゼルは意地だけで気を保っていた。

「おぉ、よく耐えているな。根性だけは大したもんだ」

ウェッジは煙草をくわえたまま、率直な感嘆を白い煙と共に吐き出した。

ゼルは必死に上体を起こし、見下ろしてくるウェッジを睨みつけた。

「て、テメェ……ひ、卑怯だぞ……!」

その単語を、血を吐くように絞り出した瞬間、ウェッジの表情が一変した。感情の色が一気に消え、冷たい無機質さだけが残る。

「はぁ? 卑怯? 何を言ってんだ、お前は?」

淡々とした、機械のような声音がゼルを戦慄させる。恐る恐る顔を上げたゼルは、無機質な表情のウェッジを見た瞬間、背筋が凍りついた。

まるで感情のすべてを排したかのような、その冷たい顔はとても人間のものとは思えなかった。

(な……なんて目をしてやがんだ。こ、こいつの目には、何もねぇ……感情も、意志も……何も浮かんでいない。に、人間の目じゃねぇ……!)

ウェッジは怯えるゼルの胸倉をつかみ、無造作に引き寄せる。殺意も敵意もない。ただ金属のように無機質な瞳だけが、じわじわとゼルの心に恐怖を染み込ませていく。

「覚えとけ。対人戦闘に“勝ち負け”なんてねぇんだよ。あるのは、殺すか殺されるか。それだけだ」

その言葉にも、感情は一切なかった。ただの事実として語る言葉に、ゼルは戦慄する。さっきまでの気だるげな軍人が、今はまるで冷徹なキリングマシーンに変貌していた。虚勢でも何でもない。戦場という現実を生き抜いてきた男だけが口にできる言葉だった。

「ぐ、ぐぐぅうおおおぉぉぉ!」

ゼルは気合いの叫びで恐怖を振り払う。全身から闘気を爆発させ、胸倉をつかんでいたウェッジの腕を弾き飛ばすと、素早く後方へ跳ねて距離を取った。

「うおぉぉぉ!」

全身の闘気を拳に集約させる。空気が震え、ゼルの足元を中心に地面に亀裂が走る。圧倒的な力の渦が、嵐のように吹き荒れた。

「な、なんだ、これ!?」

「ゼル、本気でやるつもりだ」

「だ、誰か止めろ! あいつ、オッサンを殺しちまうぞ!」

生徒たちの悲鳴まじりの叫びと同時に、キスティスが腰のホルスターに手をかける。だが一瞬、間に合わなかった。

ゼルが地面を吹き飛ばしながら、引き絞り放たれた矢のようにウェッジへと突進する。速さも鋭さも、先ほどとは比べものにならない。弾丸のごとく空間を貫いて迫ってくる。

真っすぐに向かってくるゼルを、ウェッジは冷え切った瞳で静かにとらえ続けていた。

「馬鹿が……速さを増せば増すほど、今のお前ではできることなんてなかが知れてるだろうが」

ウェッジは先ほどと同じ構えを取る。右足を滑らせ、斜めに身を沈める。違うのは、タイミングだけ。ウェッジは冷静にその瞬間を見極め、足を蹴り上げて土煙を巻き上げる。

先ほどと同じ目くらましだ。速さと勢いを増したゼルにとって、避けきれるはずがなかった。

だが、そこにゼルの姿はなかった。

突進の最中、ゼルは地を蹴って進路を逸らし、ウェッジの背後を取っていた。右足で地面を強く踏み砕き、無理やり体を止めて振り返る。

「いくらバカでも、同じ手を何度も食らうわけねぇだろうが、バカ野郎ぉッ!」

背後に現れたゼルに、ウェッジがゆっくりと振り向く。その隙を逃さず、闘気を込めた右拳がウェッジの顔面へと突き出された。

ウェッジの体は、背後に回ったゼルの動きにまだ対応できていない。

誰もが、次の瞬間を想像した。強大なエネルギーを宿した拳は、岩を砕き、分厚い鋼鉄すら貫く。それが“オーラナックル”。ただ闘気で拳を覆い、そのまま叩きつけるだけのシンプルな技だ。だが、その威力は絶大だ。

もしそれが、人間の体に叩き込まれたなら、最悪の惨状が展開されるのは、想像に難くなかった。

だが、そうはならなかった。

ウェッジは最も単純な方法で、ゼルが放つ全力の攻撃を止めた。口にくわえていた煙草を、ゼルに向けて吐き捨てたのだ。

火の灯った先端が、眼球めがけて一直線に迫ってくる。ゼルは反射的に瞼を閉じた。それはごく自然な反応だった。そのおかげで、失明という最悪の事態は防げた。だが、瞼を閉じたその一瞬、全身がわずかに硬直する。その硬直こそが、命取りとなった。

次に瞼を開いたとき、目の前にあったのは固く握られた拳だった。

「バカが。言っただろ。これは勝ち負けじゃねぇ。殺すか、殺されるかだ」

ウェッジの左ストレートが、ゼルの顔面を貫く。

ゼルは人形のように吹き飛ばされ、転がりながら意識を失っていく。気を失いまでの間、ウェッジの言葉がゼルの脳内で反響し続けていた。

静まり返った競技場の中で、気を失ったゼルを見下ろしたウェッジは、ぽかんと立ち尽くす生徒たちとキスティスに目を向けると、あからさまに肩をすくめ、深々とため息をついた。

「シードってソルジャーを超える戦闘のスペシャリストって聞いていたんだが、これじゃまだ徴兵されたばかりのヤンキー(労働者階級から兵士になったものへの俗称)の方がまだ戦えたぞ」

それは選ばれ鍛えられてきたエリート達のプライドに傷とつけ塩を塗り込むのに十分すぎるほどの侮辱だった。

「ふ、ふざけんじゃねぇ。汚い手を使いやがって!」

「そんな卑怯なことをしてまで、勝って嬉しいんですか?」

「こんな結果、認められるわけないだろうが!」

「そうよ。キスティス先生、こんなこと許していいんですか?」

怒りに満ちた生徒たちの中から怒声が飛び交う。

キスティスは、むき出しの憤りに戸惑いながら、どう場を収めるべきか判断しかねていた。

「うるせぇぞ、クソガキども!」

ウェッジのがなり声が、生徒たちの口を一斉に閉じさせる。

だが、納得のいかない生徒たちの視線は、反抗心むき出しでウェッジに突き刺さる。そんな視線を受けながら、ウェッジは呆れたようにため息をつき、静かに言葉を続けた。

「お前ら、逆の立場だったらどうする?」

生徒たちは意味がつかめず、ぽかんとした表情を浮かべる。

「お前らがもし、俺の立場だったらどうするって聞いてんだよ。一人で三人と戦う時、まさか正々堂々とやり合おうなんて考えてるのか?」

その言葉に、生徒たちはようやくウェッジの意図を理解し始める。

自然と、先ほど彼が言い放った言葉、『勝ち負けじゃねぇ。殺すか殺されるかだ』、それが脳裏によみがえる。

「いっとくが、対人戦闘でタイマンなんてまずねぇ。むしろ、こっちが少人数で、相手が多いって場面の方が圧倒的に多いんだ。そんな時でも“正々堂々と”なんて言ってられるか? 殺す気で向かってくる相手を前にして!」

ウェッジは一人ひとりを射抜くように見回す。生徒達の視線が集まる中、胸ポケットから煙草を取り出して火をつけながら言った。

「甘っちょろいこと言ってると、戦場からは、生きて帰れねぇぞ」

白煙を混じらせたその言葉に、生徒たちは反論する気すら起きなかった。うつむいたまま、納得はできないが、反論もできない。ウェッジの放つ“現実”だけが、生徒たちの頭上に重くのしかかる。

「おい、いつまで俯いてバカみてぇに突っ立ってんだよ。ほら、さっさとチームを組め。対人戦闘の訓練は……まだ始まったばかりだぞ?」

その声に、生徒たちは言葉もなく震えた。畏怖と絶望を押し殺しながら、ゆっくりと顔を上げる。

彼らの視線の先には、まるで魔界から現れた魔王のような男が立っていた。不敵な笑みを浮かべ、静かに彼らを見下ろしている。もはや、先ほどまでチェアボーンと侮っていたただの軍人の姿は、どこにもなかった。

生徒たちにとっての初めてとなる対人戦闘訓練は、まだ始まったばかりだ。

“教育”か“訓練”か──分かたれる立場

騒然とした競技場内に怒声が響き渡る。ドームの中では、多くの人々が慌ただしく動き回っていた。

Dクラスの生徒たちの多くが担架に乗せられ、次々と運び出されていく。

学園には、災害時に備えて医療・救助にあたる専門職員が常駐しており、生徒の怪我や異常にも即座に対応できる体制が整っている。

その専門職員に混じって、実習中の生徒たちも動いていた。彼らは“サポート科”の生徒たちだ。サポート科は、医療・救助など非戦闘分野の支援スキルの習得・習熟を目的とした学科である。この場に集まっている生徒たちは、教師やレスキュー隊の指示を受けながら、現場で実践的な支援活動にあたっていた。

まるで災害現場のような光景を前に、イリーナは疲れ切ったようにため息を漏らす。

「……先輩、やりすぎです」

倒れ伏すDクラスの生徒たちを見て、イリーナは頭を押さえた。

ウェッジが引き起こす問題のせいで生じる頭痛は、もはや慢性化しつつある。今回も例外ではなかった。

「なにがやりすぎだ。誰も、死んでないだろうが」

ウェッジの返答に、イリーナは鉛のようなため息をついた。話せば話すほど、ため息は止まらない。疲労もまた、じわじわと積み重なっていく。

もう一度、イリーナは医療班によって手当てを受けている生徒たちに視線を向けた。

たしかに、命を落とした者はいない。だが、ノーダメージというわけでもない。重傷こそないが、ほとんどの生徒が軽傷を負っていた。

気を失った女生徒が担架で運ばれていく様子を見て、イリーナは再び息を吐く。

「ノーダメージで相手を戦闘不能にすることはできなかったんですか?」

「そいつは、こいつらをなめすぎだ。こいつら、戦闘能力だけならかなりのもんだ」

イリーナはわずかに目を細め、やや抑えた口調で告げる。

「訓練中の未成年に対する過剰な攻撃は、処分対象になる可能性もあります。……軍人として、配慮は必要です」

「ダメージっていったって、安いポーションと初歩的な回復魔法で治るレベルのもんだろうが」

ウェッジが抗議めいた口調で言い返すが、イリーナは顔を逸らしたまま、それに応えようとしなかった。

そんな二人に、背後から鋭く冷たい声が飛ぶ。

「ウェッジ少尉!」

二人が同時に振り向くと、そこには鋭い視線を投げかけるキスティスの姿があった。その目はまっすぐにウェッジに向けられ、明らかに非難の色を宿している。

「少尉、これは訓練である前に、授業でもあります。あのような行為が許されると思っているんですか?」

「何をボケたことを言ってんだ。対人戦闘だぞ? 実戦形式でやらなきゃ意味がねぇだろうが」

ウェッジが反論するが、キスティスも引かない。

「相手はまだ子供なんですよ。訓練の名を借りて、生徒に本気でダメージを与えるなんて、それが教育ですか?」

「対人戦闘の訓練要請は学園側からのものです。訓練内容については、私たちに一任されているはずです」

キスティスの冷厳な叱責に、イリーナが横から口を挟む。

「とはいえ、私から見ても、今回の件は明らかにやりすぎです」

その声に感情はこもっていなかったが、続く沈黙が何より雄弁だった。

イリーナは無言のままウェッジをにらみつける。その視線にも、キスティスと同じく明確な非難の色が宿っていた。

左右からの冷たい視線を、ウェッジはうっとうしそうに受け流す。だが、その態度がかえってキスティスの怒りに火をつけた。

「ウェッジ少尉、あなたはゼルにこう言いましたね。“勝つか負けるかじゃない。殺すか殺されるかだ”と」

キスティスの声は静かだが、明らかに怒りを含んでいる。

その眼差しは、まっすぐにウェッジを貫いた。

「ですがシードは、戦場で命を奪うためだけの存在ではありません。戦災で苦しむ人々を守り、救うための力。その希望となる存在であるべきなんです。私は、生徒たちをあなたのような“殺すことに慣れた兵士”に育てるつもりはありません」

その言葉に、ウェッジは鼻を鳴らすように笑った。

「綺麗ごとだな。任務から戻れなかった奴の遺体を前にしても、同じことが言えるのか?」

その言葉に、キスティスは冷水を浴びせかけられたかのような気分に陥った。

「殺す気で襲ってくる敵を前にして、非殺傷を貫く。その理想が、いったい何を救えるんだ?」

ウェッジの言葉は、正論で殴りつけるように彼女の胸を打った。

頭では理解していたはずの現実。それでも、いま真正面から突きつけられると、胸の奥がざらついた。そのざらつきが、悔しさなのか、無力感なのか、自分でもはっきりとはわからない。だが、それでも納得などできるはずがなかった。反論の言葉が見つからないことに、胸の奥がじりじりと焼けるような苛立ちを覚える。

キスティスの反抗的な視線を受けながら、ウェッジはあからさまにめんどくさそうな顔で頭をかいた。

「……ったく、そう睨むなよ」

小さく吐き捨てるように言うと、肩をすくめて続けた。

「何も、きれいごとを全部否定してるわけじゃねぇよ。だけど、戦いってのは冷酷で無情なもんだ。理想じゃ人の命は守れねぇ。大事なのは、任務を果たすこと、そして生きて帰ることだ。そうじゃないのか?」

「先輩」

不意に割って入ったのはイリーナの声だった。腕時計の文字盤を軽く指さしながら、淡々と告げる。

「そろそろ時間です。学園長が、訓練内容と騒動の詳細について説明を求めています。すぐに学園長室へ向かいましょう」

ウェッジはめんどくさそうにため息を吐きながら歩き出した。

「俺はシードがどういう存在か、正直まだよくわかっちゃいねぇ。けど――俺たちが戦場で壊してきたものを、あいつらが立て直してくれるってんならさ」

そう言いながら、ウェッジはキスティスの横を通り過ぎ、その細い肩を軽く一度だけ叩く。

「そいつは……本当にありがたいことだと思ってる。だから――俺はあいつらが生き残る術を教えに来たんだ」

その言葉に、キスティスは思わず振り返った。

「……っていうか、イリーナ。お前も一緒に来るのかよ」

「当たり前じゃないですか。先輩ひとりじゃ、何を口走るかわかったもんじゃありませんし」

キスティスは、遠ざかっていく二人の軍人の背中を、いつまでも見つめていた。

あとがき

なんとか書き終わりました。次はいつになることやら。

コメント