前話は以下のURLからになります。

前回のあらすじ

初日の対人戦闘演習。

三対一で挑んだゼル、ウォード、アーヴァインは、

圧倒的な実力差の前に全員が倒された。

生き残るための戦い──それが、ウェッジ少尉の“教育”だった。

衝撃と恐怖を残して、最初の訓練は静かに幕を下ろした。

復興課課長ビックス少佐、戦後の現実に押し潰される

帝国軍統括司令部治安統制局『戦災復興課』。

やたらと無駄に長いその肩書きが刻まれた金属製のプレートが、ドアの中央に無造作に貼りつけられている。その部屋は、もともと狭い空間をさらに押し潰すような陰鬱な空気と、古びた書類のかび臭さで満たされていた。

窓がひとつあるだけの室内で、そこから差し込む陽光は頼りなく、それがかえって室内の薄暗さを際立たせている。壁際の資料棚には、くたびれたファイルが隙間なく押し込まれ、書類の端が幾重にも飛び出していた。さらに床には段ボール箱が無造作に置かれ、中には分類もされぬまま紙束が詰め込まれている。

もともとは倉庫か物置だったこの部屋は、慌ただしい改装で最低限の処理だけが施され、不要物はそのまま残されていた。それらがさらに空間を圧迫し、息苦しいほどの閉塞感を生み出している。

そんな室内を見渡せる位置に、戦災復興課課長の名札が立てられた机を前にして、ビックスは椅子にだらしなく腰を下ろしていた。机の上に両足を乗せ、背もたれに深くもたれて、両手を頭の後ろで組んでいる。

時間を持て余しているのか、それとも何も考えたくないのか、ビックスは呆然と天井を見上げていた。視線の先では、切れかけた蛍光灯がチカチカと明滅を繰り返し、室内の陰鬱さに拍車をかけている。戦災復興という華々しい看板を掲げたこの名ばかりの部署は、名称こそ立派だが、その実態はおよそ程遠い。響きだけが一人歩きし、中身は薄暗く、埃と怠慢さが満ちた空間だった。

そもそも、戦災復興課とは、戦後の混乱を収束させ、戦火に苦しむ帝国民の生活を支援するという名目で創設された部署である。軍の手で人々の傷を癒やし、国土の再建に尽力するというのが、表向きの目的である。

だが、この室内を見てもわかるように現実の実態は違う。

その設立の裏には、終戦後、軍が戦時中に犯していた数々の国際法違反が明るみに出たことで失われた信頼を、なんとか取り戻そうとする思惑があった。自分たちの罪を、自分たちで償うかのような国民へ向けてアピールをすることで、少しでも体裁を良くしようという意図がある。それが、この課の存在理由だった。

見かけだけを取り繕った、“反省の証”という名の飾り物でしかない。まさしく、軍のお飾り課と陰口を言われる所以である。

その室内で、いつまでも天井を見上げていることに飽きたのか、ビックスはゆっくりと視線を下ろす。視線を下ろした先にあったのは、もはや風景の一部と化した書類の山が机を占拠していた。

ため息すら通り越して、目に入れるだけで気力を吸い取られるような、逃げ場のない現実が無言の圧力を放っている。

取り上げた一枚の書類にざっと目を通したビックスは、眉間に皺を寄せた。それは、戦時中に破壊された旧道の復旧を求める陳情書だった。提出元は、帝国東部の地方にある商業ギルドである。内容を要約すれば以下になる。『新設されたメイン街道では隊商の通行が集中し、物流に支障が出ている。旧道を復旧すれば、経路の分散が可能となり、渋滞の緩和と経済活動の活性化につながる』とのことだ。表向きは公共の利益を謳いながらも、実のところはギルドの都合が透けて見える内容だった。

つまるところ、“道があれば便利”というその声は、往々にして自分だけが得をするための方便だ。

「……知るかよ。そんなこと」

ビックスは肩をすくめると、書類をくしゃりと丸め、無造作に部屋の隅に鎮座するゴミ箱へと放った。

「メインの道があるんだから、そっちを使えばいいだろ。なにが『道が沢山あった方が便利』だ。道が多ければそのぶん、補修費も維持費もかさむってのを理解していないのか? こちとら予算も権限も限られている戦災復興課だ。何が出来ると思っているんだ。そういう苦情は国交省(※帝国国土交通省の略)にでも言え」

辟易とした吐息が、部屋に漂う重苦しい空気に混じって、静かに消えていった。

ここにある全ての書類が、他の部署や国家安全保障局から押し付けられた、地味で厄介な案件ばかりだ。誰も手をつけたがらず、処理に困ったものが最終的にここへ押し込まれている。まるで掃き溜めのような場所、それが戦災復興課である。

「大体、終戦してから五年しか経っていないんだ。余計なことに予算を割く余裕が、今の帝国にあるはずがないだろうが」

ビックスは、そこに誰もいないというのに、まるで目の前に愚痴の相手がいるかのように、苛立ちを吐き散らした。舌打ちひとつ、そこにはいない誰かに向けて悪態をつく。

「これだから、中央で戦禍も受けずに、のうのうと平和に過ごしてきた奴らは、現実がまだ見えていないんだ」

胸の内に渦巻いていた苛立ちを吐き出したあとに残るのは、どうしようもない焦燥と、重苦しい無気力感だった。

ビックスは、自己嫌悪の色をにじませた顔で鼻から荒い息を吐き、苛立ちを紛らわせるように小刻みに足を揺らす。けれど何の解決にもならず、むしろ胃の奥から込み上げてくるようなストレスだけが増していく。

深く息を吐きながら、ビックスは目を閉じた。

狭く、薄暗いこの部屋に押しつぶされるような静寂が広がっている。

時間はある。いや、余るほどにある。

だが、どうしても書類に目を通す気にはなれなかった。文字を追うだけで、否応なく嫌悪感が湧き上がってくるのだ。

煩雑で、無味乾燥とした文面が続く報告書や陳情書、それらを目にするたびに、かつて自分が渡り歩いた戦場の記憶が、否応なく呼び起こされる。

耳にこびりついた銃声と爆音。

それに混じる、聞きたくもない悲鳴。

視界を埋め尽くしていたのは、敵兵と仲間の屍の山。

見分けもつかないほどに血に染まった自分の姿。

あの地獄のような光景が、文字の隙間から立ちのぼってくるような錯覚に襲われる。

そして、いつも最後にたどり着くのは、ひとつの問いだ。

自分は、何のために戦ったのか?

答えは出ない。出るはずもない。

ただ、胸の奥に滲むのは、虚しさだけだった。

「まったく、考えれば考えるほど馬鹿らしい」

愚痴をこぼすと、ビックスはふと室内に視線を巡らせた。薄暗い部屋の中に、自分以外の人間はいない。

戦災復興の名目のもとに部下達は、今ごろ帝国国土交通省(※以下「国交省」と記す)へ赴いている。

国交省は、帝国領内で被災した村々や小規模な避難所への補給物資の運搬を担当していた。

しかし、慢性的な人手不足と現場の混乱により、すべてを賄うには到底手が足りなかった。

そこへ、軍が“イメージ回復の好機”と捉え、一部の支援を戦災復興課に委ねる形で提案した。

その調整を行うために、部下たちは国交省へ出向いている。それが、彼らがいま席を外している理由だった。

「どうせ、これ幸いとばかりに、面倒なところだけ押しつけられるの決まっている」

本来なら、こうした物資の輸送や分配は、軍の戦務兵站局や、国土安全保障局といった他の組織が担うはずだ。だが、今の帝国には、それを遂行するだけの余力がない。人手は足りず、予算も限られている。どの部署も、自分たちの担当分すら手一杯という有様だ。結果、誰もやれないことが、誰でもいいから押しつけられる形で、戦災復興課に回ってくる。ただでさえ手の回らない仕事の山に、さらに他所の負担までもが積み増されていく。

そして今日もまた、部下の誰かが、雑多な紙切れとにらめっこしながら、地味で、ただ忙しいだけの雑務に追われることとなる。誰の役に立っているのかもわからず、感謝されることもない。そんな任務が、まるで当然のように、戦災復興課へと毎日押し流されてくるのだ。

「……さっきの陳情書、あいつらに預けておけばよかったな。『こっちに回すな』って、伝言でも添えて」

苦笑まじりにそう呟いて、ビックスはふとゴミ箱に目をやった。すでに中は紙屑であふれ、いくつもの丸められた書類が山を成していた。先ほど投げ捨てた紙屑がどれだったか、もはや見分けることはできない。

ビックスは早々に探すのをあきらめ、再び椅子の背もたれに体を預けた。視線の先には、机の上に鎮座する仕事の山が、変わらず重苦しい圧を放ち続けている。だが、どれだけ眺めたところで、手をつける気には到底なれなかった。

しばらく渋い顔で黙り込んでいたビックスだったが、ふいに眉間の皺がふっとほどける。まるで何かを悟ったかのように、顔つきがわずかに緩んだ。

ゆっくりと身を起こすと、ビックスは椅子に座ったまま、室内をぐるりと見回した。誰もいないことを改めて確かめるように、静かに、念入りに視線を巡らせる。

その視線が止まったのは、机の端に置かれたコーヒーカップだった。出かける前に部下が淹れてくれたそれは、今やすっかり冷めきっている。湯気の一つも立たぬその黒い液体は、この部屋の空気のように重く、沈黙の中に沈んでいた。

「こんな仕事を真面目にやるだけ損をするってな……」

そう呟きながら、机の一番下の引き出しに手を伸ばす。引き出しの奥から取り出したのは、ウイスキーの瓶とグラスだった。

「部下に仕事を押しつけて飲む酒は、背徳が効いて格段に味が良くなる」

どこか愉しげな調子で、ビックスは瓶のキャップをひねる。わずかに漂うアルコールの香りに、陰鬱な部屋の空気が少しだけ和らいだ気がした。

戦災復興課、今日も平和(なはずだった)

「ビックス少佐、何をしているんですか?」

背後から、冷ややかで張りのある女性の声が響いた。思わぬ声に驚いたビックスは、手にしたウイスキーの瓶を傾けたまま動きを止める。一瞬、そのまま滑り落としてしまいそうになるが、なんとか体勢を立て直し、瓶をしっかりと握り直した。

「おっと……」

安堵の息をつくと、ビックスはデスクチェアごとゆっくりと背後へ体を向ける。

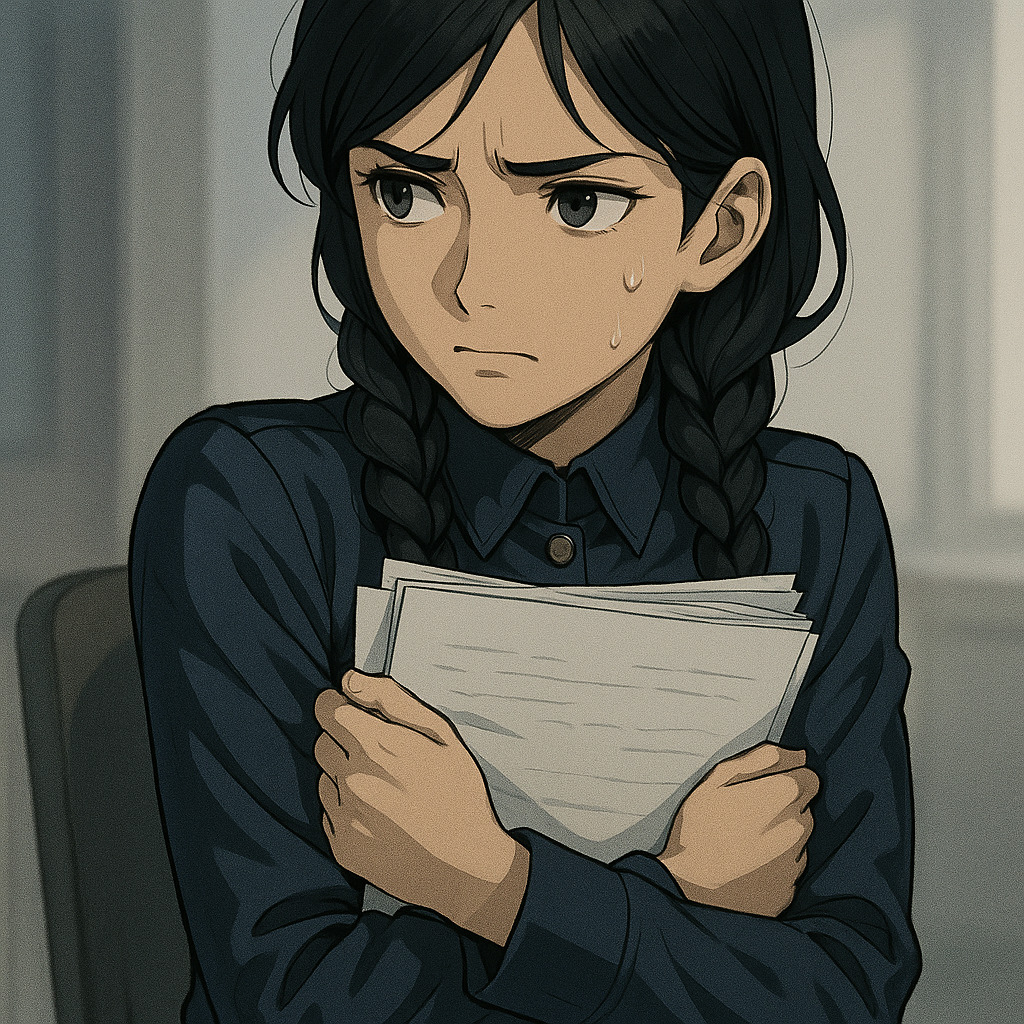

振り返った先に立っていたのは、ビックスと同じ軍服に身を包んだ女性だった。黒く艶やかな髪は丁寧に三つ編みに編まれ、後頭部で端正にまとめられている。顔立ちにはわずかに幼さが残るが、エキゾチックな色香をまとった美貌が、見る者を惹きつける。肌は明るく、ほんのりと温かみのある色合いをしており、大きな黒い瞳は愛嬌と知性を併せ持っている。しかし、いまは冷ややかにビックスの手元握られたウイスキーの瓶を、まっすぐ射抜いていた。

ビックスはバツの悪さを隠すように視線を泳がせたが、ごまかせる言葉は何一つ思い浮かばなかった。残念そうに肩を落とし、苦笑いを浮かべる。

「……もう戻って来ていたのか、ヒルダ曹長」

「はい。たった今戻りましたが、何か不都合なことでもありましたでしょうか?」

その声音は丁寧で、あくまで事務的である。だが、鋭く据えられた視線は断罪の意志をはっきりと宿していた。彼女の目はスナイパーの如く、机の上に置かれたウイスキーの瓶とグラスをから外そうとはしない。

「いや、なにも。むしろ任務を終え、貴官が無事に帰還されたことを……うれしく思っている所存であります、はい……」

ビックスはそう口にしながら、そそくさとウイスキーの瓶を机の引き出しへと収めた。その動きはどこか後ろめたく、捕らえられた捕虜のようでもある。

「ご報告をした方がよろしいでしょうか?」

ヒルダの問いかけもまた、冷静かつ礼儀正しい。だがその黒い瞳は、先ほどよりもさらに鋭さを増していた。

机の上に残されたグラスには、注ぎかけたばかりの琥珀色の液体がわずかに揺れ、ほのかなアルコールの香りが空気に溶けている。それがますますヒルダの顔立ちに冷え冷えとした剣呑さが増していく。

「ぜひとも、お願いいたします」

その姿は、まるで叱責を受ける新兵そのものだった。これでは、どちらが上官でどちらが部下なのかも分からない。

「国交省側との話し合いは、予定通り終了しました。当課が担当する復興支援地域への物資輸送について、日程と供給量の再調整が行われ、来週から段階的に搬入が始まる予定です」

ヒルダは、まるで鉛のような重苦しい感情を吐き出すかのように言葉を紡いだ。その語調には、明らかに国交省との話し合いの最中に蓄積された鬱憤がにじみ出ている。

まるで導火線に火がついた爆弾の前に座らされたかのように、ビックスはおっかなびっくりとした様子で、ヒルダの言葉を黙って聞いていた。

「ただし、我々が受け持つこととなった村や避難所は、道路状況が極めて劣悪な上に、一部地域では武装集団の活動が継続して確認されています。これに対して、護衛の手配については治安統制局警邏課の機動部隊に支援を要請しましたが、人員不足を理由に協力は見送られました」

ヒルダの声は一語ごとに僅かに音量を増し、張り詰めた空気が部屋を満たしていく。それは沸騰寸前の湯が、小さな気泡を弾けさせながら熱を高めていくような緊迫感だった。

「結論として、『危険区域での物資輸送』という、最も面倒で厄介な任務を押し付けられた、というわけです!」

だが、ビックスは表情一つ変えなかった。不満をぶつけられても、自分にはどうしようもできないことだと心の中で愚痴りながらも、それを口に出すようなことはしない。まだ爆発していない爆薬の起爆スイッチを押すようなものだ。ヒルダの視線から逃げる様にして、椅子に座ったまま身体をくるりと回し、背を向けて背もたれに深く寄りかかった。

「ま、話が来た時点でこうなるとは思ってたがな。どこもかしこも人手不足で……一番足りてないところに、厄介な仕事を押しつけるって、どういうつもりなんだか」

「知りませんよ、そんなこと!」

逃げることを許さないヒルダはビックスの正面へと回り込み、机の前に仁王立ちする。

「それより、これにも目を通しておいてください!」

そう言って、封筒を怒りをぶちまけるようにして机の上に叩きつけた。その衝撃で、積み上がっていた書類の山が崩れ、紙束が床にばらまかれる。

「……なにも、俺に不満をぶつけたって、どうしようもないだろうが」

「ぶつけたくもなりますよ! ようやく、面倒事を押しつけてくる連中との話を終えて戻ってきたら、上司はのんきに酒盛りを始めようとしていたんですからね! それで文句の一つも言うなってのは、さすがに無理があります!」

ビックスは「藪蛇だったな」とでも言いたげに渋い顔をして、叩きつけられた封筒におずおずと手を伸ばす。その視線を追うように、ヒルダの目線も机の端へと滑っていく。そこには、彼女が出かける前に用意したコーヒーカップが、手つかずのまま置かれていた。中には、まだたっぷりと黒い液体が残っている。

「しかも、私が淹れていったコーヒーは手もつけずに、ウイスキーを飲もうとしていたんですね」

責めるようなヒルダの視線に、ビックスはすぐさま反応する。慌てたように手を伸ばし、机の端のコーヒーカップを取ると、そのまま一口、口に運んだ。冷え切った黒い液体が舌の上に広がる。まるで鉄の味でもするかのような苦味が、喉の奥へとじんわり染み込んでいく。

「い、いやぁ……上手いなぁ。ヒルダ君がいれてくれたコーヒーは、冷めても美味しい……な?」

ビックスは、どこか媚びを売るような笑みを浮かべながら、もう一口を飲み干した。今度は、舌に残る強烈な苦味に思わず顔をしかめそうになるが、なんとかそれを堪える。口の中にいつまでも残り続けるその苦さに内心でうめきつつも、表情には出さず平静を装った。

しかし、そんな芝居は、ヒルダにはすっかり見透かされていた。

「どうせ、私はコーヒーを入れるのが下手ですよ」

ヒルダはそう言って、目線だけで皮肉を投げつける。

「そ、そういえば……他の連中はどうしたんだ?」

なんとか話題を変えようと、ビックスは不自然な明るさを装って言葉を投げた。

「戦務支援局兵站課へ行かせました。物資の配分や搬入経路について、改めて調整する必要がありましたので」

ヒルダは事務的な口調でそう言うと、ビックスの様子を観察するようにじっと立っていた。

「ふ~ん……」

ビックスは曖昧に相槌を打った。

ヒルダは床に散らばった書類が気になったのか、あからさまに眉をひそめる。

「まったく、いつも片づけてくださいって言ってるじゃないですか」

愚痴をこぼしながら、ヒルダは床にしゃがみ込み、散らばった書類を手際よくかき集めはじめた。

「善処いたします」

その隙をついて、ビックスはすかさず手にしていたウイスキーのグラスをコーヒーカップへと傾けた。琥珀色の液体が静かに、黒い液体へと混じっていく。

「そう言って、いつもしないじゃないですか」

ヒルダが書類の束を胸に抱えて立ち上がる。そのまま勢いよく机の上に書類を置いた瞬間、ヒルダの視線が一瞬ビックスから逸れた。その隙を逃さず、彼はグラスをそっと引き出しの中へ滑り込ませる。ヒルダが視線を戻した時には、すでに彼の手は、机に叩きつけられた封筒をさも興味深そうに持ち上げていた。

「ちなみに、こいつの中身は何なんだ?」

そう尋ねながら、封筒を開けて中から数枚の書類を引き出す。書類はクリップで留められている

「なんでも、先ほどお話に挙げた武装集団に関する報告書だということですが」

その返答を聞きながら、ビックスは特製コーヒーをひと口すすった。口の中に広がるのは、苦味とアルコールが混ざり合った妙な味だが、先ほどの苦いだけのコーヒーよりは幾分か飲みやすい。

そのとき、ヒルダの目が机上の空白を捉えた。 確かにあったはずのグラスが、跡形もなく消えている。わずかに眉をひそめ、ふたりのあいだに無言の緊張が走った。

「……少佐。まさかとは思いますが、そのコーヒー、お酒で割ってたりは……しませんよね?」

冷たさと鋭さの入り混じった声が飛ぶ。どこまで気づかれているのか分からず、ビックスは書類の文字を追いながら、内心でひやりと冷や汗をかきながら報告書に目を通していく。

「ちょっと、聞いているんですか、少佐!」

苛立ちを含んだヒルダの声が飛ぶが、ビックスはそれを受け流すように、書類のページをめくる。どう誤魔化そうかと思案していたビックスの目に、次の書類に添付された一枚の写真が飛び込んできた。

存在しない部隊――ロストナンバー03《フォールアウト》

写真に写っていたのは、人型の魔導機動兵器ヴァンツァーの機影だった。

ヴァンツァーとは、帝国が独自に開発した搭乗型の魔導アーマーである。魔素をエネルギー源とし、それを魔導炉で変換・循環させることで駆動する構造を持つ。高い機動性と圧倒的な火力を兼ね備え、前線の制圧任務から都市防衛に至るまで、幅広い用途で運用されている。その威容は、帝国の軍事的優位を象徴する存在として、国内外に広く知られていた。

「しかも、こいつらはただのヴァンツァー部隊じゃない」

ビックスの指先が写真の一点に静かに触れた。ヴァンツァーの右肩、装甲の上に刻まれた『03』の数字が目に入る。

ヒルダには、その数字の意味がすぐには理解できなかった。だが、識別番号として用いられていることを踏まえると、何らかの“部隊編成番号”である可能性が高いと感じられた。

「おかしいですね。軍は識別の都合上、通常、番号を“0”から始めたりはしないはずです」

「あぁ、そうだ。“0”から始まる番号――それは、本来存在しないはずの部隊を示す。だからこそ、そうした部隊は“ロストナンバー”と呼ばれている」

「ロストナンバー……?」

ヒルダの問いかけに、ビックスは応えなかった。ただ、誰にも聞かせるつもりのない独り言のように、静かに呟いた。

「ロストナンバー『03』、部隊名は『フォールアウト』……」

ビックスは、低く絞るようにその名を口にした。まるで、あらゆる災厄が封じ込められた箱の蓋が、いま静かに開かれようとしているかのようだった。

ヒルダの背筋を、足元から這い上がるような冷気が撫でた。黒く、深く、沈むような常闇、その底に引き込まれていく錯覚に思わず息を飲みこんだ。

「しょ、少佐。一体、ロストナンバーとは……“フォールアウト”とは何ですか?」

問いかけた瞬間、彼女の足が無意識に一歩退いた。ビックスが顔を上げ、氷のように澄んだ視線でまっすぐ彼女を射抜いたのだ。その眼差しが語っていたのは、言葉ではなく、圧倒的な“拒絶”だ。

「……曹長。軍に身を置く者であれば、理解しているはずだ」

低く、冷ややかな声だった。その静けさには確信と圧力が孕まれていた。言葉ではなく、眼差しと空気が語っていた。「何も問うな」と。

軍には、“見ざる、聞かざる、語らざる”。それを強いられる現実が、確かに存在する。今まさに、ビックスはその沈黙の掟を、ヒルダに強いていた。

それは、否応なく従わざるを得ない命令だ。いや、それ以上のものだ。命令などという生易しい強制ではない。空気そのものが圧を帯びてヒルダの心にじわじわと、逃げ場のない重さを刻みつけていくようだった。

ヒルダは初めて、目の前の男を“恐ろしい”と感じた。戦災復興課に配属されてから、まだ一ヶ月しか経っていない。

これまで見てきた上官の姿といえば、暇さえあれば酒を煽っては仕事をさぼる、だらしない男のイメージしかなかった。少佐という軍でも高い階級にいながら、威厳など微塵も感じさせない。

ヒルダは心のどこかで、ビックスを侮っていた。戦時中に名を上げたという武勇も、正直なところ半信半疑だった。

だが、いま目の前にいるこの男は、明らかに別人だ。

畏怖が全身を締めつける。それでも、胸に渦巻く疑念から目を背けることも、口を閉ざすこともできなかった。恐れでわずかに声が震えるのを感じながらも、ヒルダは真っ直ぐにビックスを見据えた。

「……で……、ですが、『フォールアウト』などという部隊名は存在しないはずです。一体、どういった部隊なんですか?」

勇気を奮い立たせて問いかけるヒルダの姿にビックスは困ったように天井を見上げた。黙っていた。答えず、ただ写真を見つめる。そして、呟くように言葉を継ぐ。

「機体に描かれているエンブレムだが、これは“ハーデスの窯鍋”だ。」

ヒルダは一瞬、言葉の意味を掴みかねた。だがすぐに、幼い頃に聞かされた御伽噺を思い出す。

「あの、暗き森に住む魔女の話、ですか?」

ビックスは静かに頷いた。

「そうだ。魔女のハーデスは世界を憎み、己の憎悪を大鍋で煮続けた。その煙が、やがて世界を覆い、生命を蝕んでいった」

ヒルダの顔に、徐々に理解が広がる。

「まさか、それって……」

「国際条約で使用を禁じられた兵器……“局地的魔素濃度増幅薬”を使った兵器があるのは知っているな」

それは、特定の区域において魔素の濃度を強制的に引き上げることで、モンスターの出現を誘発させる非人道的な兵器だ。悪魔的な頭脳が生み出したその兵器は、土地そのものを“死の地”へと変貌させる。無差別に生命を襲う魔物の群れがあたりを蹂躙し、やがてその地は魔女の窯鍋の底のような地獄と化す。

「……そんなもの、軍が使っていたら、国際的な非難は避けられません!」

ヒルダが憤りから声を震わせる。ビックスはただ、ため息をついて応じた。

「使用したのは、何も我が帝国に限ったことではない。“戦時における例外”、その名目のもと、各国はこぞって禁忌の兵器に手を伸ばした」

そして戦後、それらの国々は、終戦協定に基づき賠償責任を課され、その国力を大きく削がれることとなった。

「それなのに、いまさら当時の作戦を担っていた部隊の存在が公になればどうなる?

ただでさえ、ガストラ帝国は戦時中のあらゆる条約違反を無視し、醜聞にまみれている。周辺諸国のみならず、国際社会全体からの非難は免れまい。

「帝国の威信は地に落ち、軍の信頼もまた、完全に失われるだろうな」

その言葉に、ヒルダは思わず息を呑んだ。 ビックスが口にする事実の重さが、ようやく実感として胸にのしかかってくる。

「……しかも、その部隊がいまや軍の管轄を外れ、野盗と化していると知られたら、国民の信頼は崩れ、復興も、治安も……もはや保てなくなるかもしれません」

ヒルダは自分の言葉に青ざめる。ビックスの目が冷たく細められた。

「……かつて禁じられた兵器を運用していた部隊が、今もどこかで動いている。そんな事実が外に漏れれば、帝国は“格好の的”になる。各国はここぞとばかりに、かつての戦争責任を蒸し返し、追加の賠償や政治的圧力を突きつけてくるだろう」

ビックスは忌々しそうに写真を指で弾いた。

写真は机の上を滑るように動き、ヒルダの前で静かに止まった。それはまるで、破滅を招く呪物のように思えた。

彼女の胸に灯っていた使命感が、一瞬で霧のように散る。冷たい水をぶちまけられたかのように、血の気が引いていく。

“帝国の存続が危うい”――その言葉の重みは、現実のものとは到底思えず、まるで荒唐無稽な戦記物のフィクションでも読んでいるかのようだった。

だが、意識がようやく現実を受け入れた瞬間、ヒルダは小さく息を吸い込み、写真を拾い上げた。続けて、机の上に無造作に投げられた報告書の束をかき集める。

呼吸を整えて背筋を伸ばすと、足早に扉へと向かって歩き出した。

理想と現実の狭間で

「……曹長、どこへ行くつもりだ?」

その落ち着き払った声に、ヒルダの足が止まった。

低く静かながら、逆らい難い力が宿っていた。

ひとつ深く息を吸い、彼女はゆっくりと振り返る。その瞳には、まっすぐな意志の光が灯っていた。

ヒルダはかつて戦争孤児だった。幼少期、住んでいた村を敵軍に焼き払われ、すべてを失った。彼女を救ったのは、救援に駆けつけた帝国軍の部隊だった。以来、帝国軍は彼女の生活を支え、教育と保護を与えてきた。そうした救済制度の恩恵を受けて育った彼女にとって、軍は単なる力ではなく、希望の象徴だ。だからこそ、ヒルダは軍人を志した。自分のように戦争で傷ついた人々に、今度は自分が手を差し伸べたいと願ったのだ。

戦災復興課に配属されて以来、ヒルダはようやく“困っている誰かのために”という、自らの願いを現実にできているという手応えを感じ始めていた。

少なくとも、最初のうちは。

だが、現実は理想とはほど遠かった。

書類を後回しにして酒ばかり飲むぐうたらな上司と、給料以上の働きをしようとしない同僚達に囲まれて、不満ばかり募らせる日々が続いていた。

本気で復興に向き合おうとするヒルダの情熱は、空回りするばかりで、周囲からは浮いて見られていた。もともと“戦災復興課”自体が軍内でもお飾り扱いされており、ヒルダはその扱いにも内心で憤りを感じていた。

そんな日々の中で、突然、榴弾が落ちてきたかのような衝撃が彼女を襲った。

禁じられた兵器。

存在してはならない部隊。

そしてその部隊が、戦災に苦しむ人々から物資を奪い、野盗として暗躍しているという。

あまりにも唐突で、あまりにも現実離れしていて、まるで悪い夢を見ているかのようだった。だが、それでもヒルダの胸の奥で灯り続ける炎は消えるどころか、いっそう強く燃え上がっていた。

その思いが彼女を突き動かす。純粋にして強いその眼差しが、目の前の男をまっすぐに射抜いていた。

ヒルダの視線を受けたビックスは、深く息をつきわずかに目を伏せて肩をすくめた。わずかに目を伏せ、肩をすくめる。その仕草は、まるで聞き分けの悪い子供に手を焼いている大人のようだ。その態度に、ヒルダの胸の内で火が走る。

「決まっています。この情報は、司令部本部へ。何でしたら、参謀本部に直接乗り込んででも!」

ヒルダの声が鋭く室内に響いた。若さゆえの激情がその言葉に宿り、空気を突き刺すようだった。その声は、廊下にまで届いたかもしれない。誰かが聞いていたら、きっと何事かと駆け込んできただろう。だが、幸いにも廊下には誰もいなかった。幸いなことに今、この空間にはヒルダとビックスの二人だけしかいない。その沈黙は、ひどく重く、息苦しいほどだ。

ビックスは一言も発せず、じっとヒルダを見据える。わずかに眉をひそめただけで、顔には一切の動揺も浮かんでいない。その視線には怒りも苛立ちもなく、ただ冷たい静けさと、抗いがたい重圧が宿っていた。

沈黙が物語っているのは、明確な命令だった。口にせずとも、ビックスは“口を閉じろ”とヒルダに命じていた。

その無言の圧に、彼女の背筋は反射的にこわばる。

ビックスの凄みに気圧されそうになるが、ヒルダは踏みとどまる。その場に立ち尽くしながらも、視線を逸らさず、静かに口を開く。

「……少佐。私たちで対処できる範囲は、もうとっくに超えています。この報告書を司令部本部に提出すれば、きっと治安統制局の機動部隊が動いてくれるはずです」

その訴えに、ビックスはふっとため息を漏らす。それはまるで、聞き分けのない子供に向ける大人の苛立ちを滲ませたものだった。

戦災復興課が果たすべき役目

「曹長、命令だ。手にしている書類を、机の上に戻せ」

その一言は、冷徹にして、揺るぎない。

ヒルダは目を見開き、言葉を失う。胸の奥に張りつめていた正義感が、一瞬たじろぐ。

「……少佐、その命令、私には……」

声はかすかに震えていた。

「命令だ。今すぐ、それを置け」

その声には、冷たくて重い鋼鉄のような硬質さがあった。反論も抗議も許さない、問答無用の力がそこに宿っている。

ヒルダは押しつぶされそうになる気配に抗いながら、声を振り絞った。

「……嫌です!」

「……」

その頑なな意志を前に、先に折れたのはビックスの方だった。わずかに肩を落とし、椅子の背も足りに寄りかかりながら深くため息をつく。張り詰めていた空気が、ほんの少しだけ緩んだような気がする。

「曹長、君が戦災復興のために、日々どれだけ真剣に取り組んでいるか、君の過去を思えば、戦災復興にかける熱意が並々ならぬことも当然だろう。それくらいのこと、俺もわかっているつもりだ」

思いがけぬ言葉に、ヒルダは息を詰めた。この状況で、まさかそんな言葉を聞くとは思っていなかった。普段から、口うるさい部下として煙たがられているのだとばかり思っていたのに。

安堵と困惑が胸に交錯し、複雑な感情が波のように押し寄せる。困惑しながらも、彼女は閉口したままビックスを見つめ、黙って耳を傾けた。

「……仮にこの報告書を司令部に、いや、参謀本部にまで届けたとして、その後に何が起こると思う?」

その問いかけには、薄暗い霧の中に足を踏み入れるような、不気味なまでの不穏さがあった。胸元を冷たい何かが這い上がる感覚に、ヒルダの背筋が粟立つ。答えは見えない。けれど、口にしてはならないと、本能が警鐘を鳴らしていた。それほどに、問いそのものが禍々しいものに思えた。

「答えは簡単だ。何も起きない」

それは、ヒルダの胸中で密かに浮かんでいた最悪の答えと、同じ意味を持つ答えだった。

「たかだか数十人の命と、帝国の存続。そんな天秤があれば、傾く先は決まっている」

ヒルダは唇を強く噛んだ。

「では、なかったことにする……それが、帝国で暮らす人々を守るべき軍の判断だと言うんですか?」

そんなヒルダを見上げながら、椅子に腰を下ろしたままのビックスは、微かに息を吐いた。それは嘲笑でも、同意でもない。ただ、長年積み重なった現実の重みを思い出すような、深い息だった。

「被害は報告書を読む限り、局所的なものだ。奪われたのは避難所に向かっていた物資のみ。全体から見れば、ごくわずか。今のところ、死者もほとんど出ていない。軍の治安維持部隊を動かすほどのことじゃない。それだけの話だと、上のお偉方は言うだろうさ。」

ヒルダの視線は、冷たく鋭さを増していた。ビックスを刺し貫くように見据えるその目には、怒りと軽蔑がはっきりと浮かんでいた。

「まさか少佐も……、そうお考えなんですか?」

彼女の声は震えていない。だが、その言葉の一つ一つが、まるで刃のように鋭く突き刺さる。

対するビックスは、黙したまま椅子に腰掛け、手を前で組みながらヒルダをじっと見上げていた。その姿は、刃を受け止める盾のように、微動だにしない。その眼差しの奥に、ふと陰りが差した。

「俺がどう思うかは、重要じゃない。だが……軍が、帝国が、何を優先し、何を切り捨ててきたか。俺は、もう嫌というほど味わってきた」

そう語るビックスの顔には、おどけた口調とは裏腹に、深い悲哀が滲んでいた。

ヒルダはその表情を見つめながら、ふと思う。自分は、この戦場から生還した男の現実を何一つ知らないのだと。その瞳に映るのは、いったいどんな記憶なのか。それらを知る術はない。ただ他人から聞いた話では、数多の戦場で多くの武勲を残したという話だ。だが、今のビックスを見るかぎり、その功績は、決して栄光や名誉に彩られたものではなかった。

それは、勝利の凱歌でもなければ、名声で彩られた英雄譚でもない。血と硝煙にまみれ、希望も未来も、戦靴によって踏みにじられた、不毛で醜悪な現実がそこにあった。

少なくとも、目の前の男が戦場で手にしたものは、そんな空虚な残滓だけだった。土と血に塗れた記憶は、今なお彼の背に絡みつき、決して断ち切れぬ呪縛となっている。

陰りを帯びたその横顔に、ヒルダはふと、戦場の記憶の影のような片鱗を、垣間見たような気がした。胸の奥に、ビックスへの同情に似た憐憫が込み上げてくる。

けれど、それでもなお、ヒルダの中には抑えきれない怒りがあった。「仕方ない」で片付けられていいことなんて、ひとつもない。被害の大小ではない。犠牲になる人の多い少ないでもない。重要なのは国か人か、そんな理屈は、いま苦しんでいる人々の前には何も関係ないことだ。

それが「正しい」とされる世の中なら――そんな理不尽を、ヒルダは決して受け入れるつもりはなかった。たとえ大勢の民から非難されようとも、彼女は自らの信じる正義を、貫く覚悟を持っていた。

「……じゃあ、私たちはただ黙って、見て見ぬふりをしていろと? 何もせずに、戦災で困窮する人々への物資を奪われるしかないんですか? それが軍として正しい選択なんですか!? それでは戦災復興課とは一体なんのためにあるというんですか!」

理不尽に抗おうとしてなのか、ヒルダの声は震えていた。彼女は両手に抱えた書類の束を、知らず知らずのうちに胸元へと引き寄せていた。それは怒りによる震えではない。もっと深いところにある、切実な願いが彼女の声を揺らしていた。

彼女は、すべてを戦火に奪われた戦災孤児だ。だからこそ、“戦災復興”という言葉には、誰よりも強く、特別な想いを抱いていた。その意味が形骸化し、理屈だけで切り捨てられようとしている。その現実を、ヒルダは見過ごすことができなかった。

ビックスは、彼女の純粋な訴えを受けながら、椅子の背もたれに体を預け、無言のまま天井を見上げた。その投げやりにも見える姿に、ヒルダは自分の思いが届かなかったのだと感じ、裏切られたような痛みが胸に走る。

冷たい失望が、静かに心を満たしていく。それでもなお、彼女の心の奥には、どうしても諦めきれない何かが、確かに残っていた。

沈黙の中で、ただ時間だけが鈍く過ぎていく。

ついに業を煮やしたヒルダは、上司であるビックスに期待するのをやめた。

――もういい。頼れないのなら、自分だけでもどうにかしてみせる――

胸の奥にそんな覚悟を灯し、ヒルダが「もういいです。あなたが動かないなら、私が一人でもやります」という言葉を発しようとしたその瞬間だった。

ビックスが背もたれに預けていた体を勢いよく起こし、そのまま立ち上がった。椅子が後方に倒れ、硬い床を打って激しい音を立てる。

あまりに唐突な動きに、ヒルダは思わず言いかけたセリフでむせた。

「……よし、行くか」

その一言に、ヒルダはせき込みながら瞬きをした。その言葉に、まるで心を小突かれたような衝撃を受け、思わずビックスに視線を向ける。

「い、行くって……どこへですか?」

「確か、今日は上の会議室で、月一の軍調会(※司令部軍務調整会議の略)が行われているはずだったな」

ビックスは振り返ることもせず、肩越しに軽く言葉を投げた。

「どんな問題でも、書類一枚で肩が付くってのをお見せしよう。大事なのは、仕掛けのチープさを悟らせないこと。あとは、手品師の腕の見せ所ってわけさ」

その背中には、どこか頼もしさすら感じられる自信が漂っていた。

ヒルダは一瞬ぽかんとした。気がつけば、ビックスはすでに戦災復興課の室内から出ていた。すぐに我に返り、彼女は慌ててその背を追う。

「しょ、少佐、待ってください!」

ヒルダの両腕には、重たい現実を詰め込んだ書類の束が抱えられている。それを落とさないようにしっかりと抱えながら、小走りでビックスの後を追った。

廊下に響いたのは、振り返りもせずに放たれたビックスの声だった。

「曹長、最善の一手ってのはな。誰よりも速く動いた奴のもんだ」

その言葉とともに、ふたりの足音が、静まり返った廊下の奥へと消えていった。

ヒルダは知る由もない。帝国内に燻っていた戦禍の火種が、再び炎となって燃え上がろうとしていた。それは、ガストラ帝国が平和の礎として葬った過去の“亡霊”たちを再び表舞台へと引きずり出す物語の幕が、今、静かに開かれた瞬間でもある。

あとがき

プロローグ以降、登場させてこなかったビックス。

正直なところ、私自身、彼の存在を忘れかけていました。

「そういえば、ビックスが色々と軍部と掛け合って、ウェッジをバラムガーデンに赴任させたんだったな」

そんな設定を思い出しながら、今回の話を書いていきました。

あと数話ほど書けたら、どこかの小説投稿サイトに載せてみようかと考えています。

……とはいえ、執筆スピードの遅い私のこと。いつになるやら。

できれば、今年中には――。どうでしょうね。

コメント